脳梗塞患者への服薬指導

関連記事:ハイリスク薬の薬歴記載についてはこちら

ハイリスク薬の記載方法

調剤室で生まれた「ベン」「ゼン」「カン」の三兄弟。薬剤師がイキイキと働けるようにお手伝いをしたい!と奮闘するベンゼン三兄弟が、薬剤師に聞いた実態調査をレポートします。

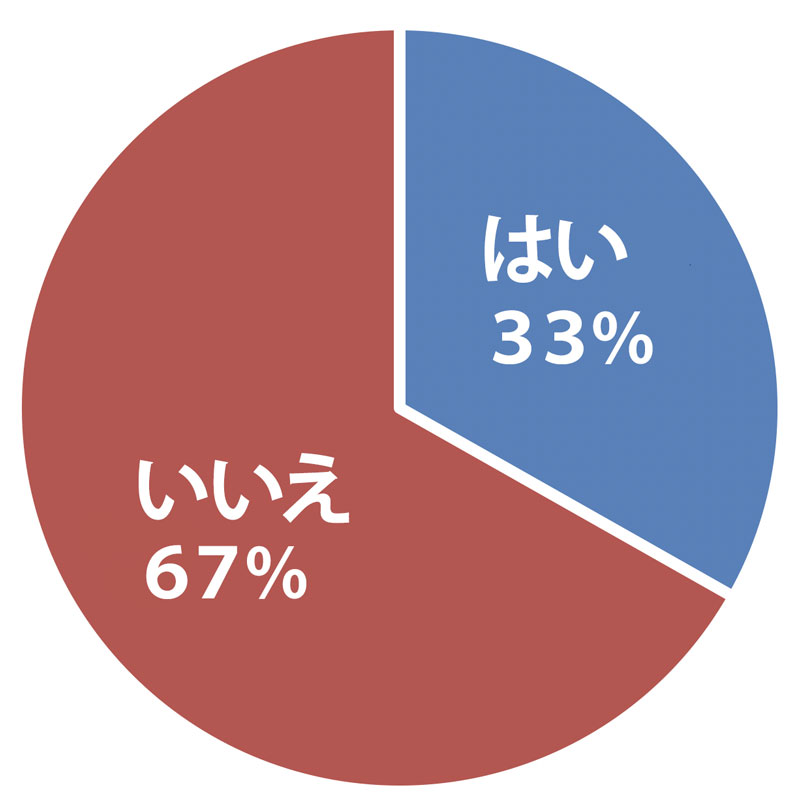

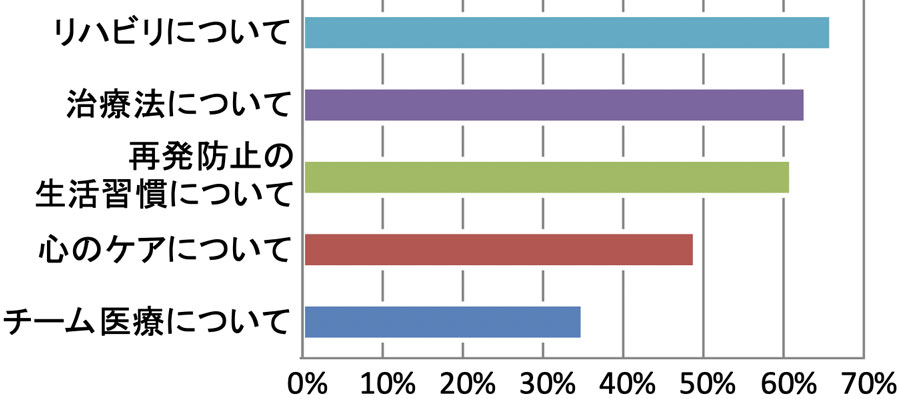

脳梗塞の患者さんへの服薬指導において「困った経験」があると回答した薬剤師は33%にのぼりました。具体的な事例として、言語障害を伴う意思疎通の難しさや身体的な麻痺による服薬の困難さが挙げられました。また、脳梗塞患者へ「より良い服薬指導を提供するために、どのような情報が必要か?」という問いに対しては「リハビリについて」という意見が66%と最も多く、続いて「治療法について」が63%、「再発防止の生活習慣について」が61%と続きました。

Q: 脳こうそくの患者さんへの服薬指導、在宅訪問で「困った経験」はありますか?

ベン:

約3分の1の薬剤師が「困った経験」があるとの回答を寄せてくれたよ。どんなことに困っているんだろう?

Q:どのようなシーンでどのような対応に困ったと感じましたか?

患者さんとコミュニケーションを取りづらい

- 失語症により意思の疎通が困難な場合がある。精神的な不安症状が強く出る症例があり、服薬アドヒアランスがよくない場合がある。

- 言語野に障害があり、運動機能も麻痺しかけているので、話す・書くができなくて、聞きたい事が聞けない。伝えたいことが伝わったかわからない状態になっている。こちらの言うことや書くことに対してうなずきのような反応はあるが、実際理解できているか不明。

- 患者様が思うように喋れない上に難聴のため、あまり自分から会話することなく、また聞こうとしてくれない。

- 言葉がすぐに出てこないことが多いので、会話がスムーズにできない。また、何らかの身体的障害が残っているので、調剤に工夫が必要になる。

服薬管理がむずかしい

- 服薬コンプライアンス改善のため一包化をしていたが、起床時、朝食後、昼食後、夕食後、就寝前と用法が多岐にわたっていたため本人が混乱して正しく服薬できなかった。

- 服薬確認をしてくれる家族がいない患者さんに、コンプライアンス(お薬をこぼしてないか)などを判断できない。薬を飲んだと、言われてもゴミ箱に捨ててあったりしました。

- 本人へは指導できず、介護者に会えない場合(面会に来ない、退院でも迎えに来ないなど)。抗血小板薬or抗凝固薬等のハイリスク薬の注意事項の指導ができず、非常に怖いと思う。

どのように指導したらいいか悩む

- 回復後の日常生活への復帰について、薬の服用でどこまで回復するのか?残っている自覚症状などは無くなるのかどうか?など、ドクターとも話をしているが、不安が大きく薬局の方でも何度もお話になる。安易に答えられないし、ドクターのお話の通りと指導するしかなかった。

- 高次脳機能障害で思った事を言葉に出来ずに落ち込んでしまった時に、どのように声をかけたら良いか悩みます。

ゼン:

患者さんとの意思疎通のむずかしさが最も多い意見だったぜ。服薬管理も患者さんとのコミュニケーションがむずかしい状態だと、どうしたらいいのかわからないよね。

Q: 脳こうそく患者へよりよい服薬指導を行うため、どのような情報が必要でしょうか?

カン:

患者さんに寄り添おうとする賢明な薬剤師の声が反映されているわね。

Q:脳梗塞について取り上げてほしいテーマなどがあれば、お聞かせください

薬を少なく。用法の単純化を知りたい

- 脳梗塞の患者は合併症も多く服薬する薬剤の種類も必然的に多くなります。極力少なくする又は用法を単純化する方法を教えてください。

- DOACは、いつまで服用するのか。抗血小板薬への変更時期など。

休薬の適正について知りたい

- 服用患者が手術や内視鏡をうけるときの休薬について

- ケガや出血などでの休薬期間の考え方が医師によって違いすぎるので困る

リハビリによる回復の期待値を知りたい

- 梗塞の場所やサイズなどによってリハビリによる回復の期待値や再発の割合の予測は可能なのか、大体の目安でもいいので知りたいです。

- リハビリへの意欲の保持を声かけしながらの指導方法のあり方。

患者さんへの適切な対応を知りたい

- 反応が鈍かったりで理解力が落ちている患者様の対応について教えてもらいたいです。

- 右利き右麻痺の患者は失語であることが多いので、非言語媒体での情報提供の方法を知りたい。

ベン:

体の麻痺や言語障害を伴う脳梗塞患者さんに対して、どのように指導をしたらいいのか多くの薬剤師が悩んでいるようだね。

カン:

Dr竜平の「脳梗塞治療と薬剤選択」のシリーズでは、脳梗塞について詳しく紹介しているから、ぜひご覧くださいね!

ベンゼン三兄弟

ベン・ゼン・カンの三兄弟。調剤室で生まれ、日々がんばる薬剤師を見て育ってきた。薬剤師に元気を届けながら、自分たちもいつか薬剤師になる日を夢見ている。薬剤師がイキイキと働けるようにお手伝いをしたい!と奮闘中♪

《 ベン 》

正義感の強い三兄弟のリーダー。勉強熱心でいろいろなことに興味津々。

熱中するとまわりが見えなくなりがち。

《 ゼン 》

明るくてポジティブな三兄弟のムードメーカー。

調子にのりやすく失敗もするが、立ち直りも早い。

.jpg?1740716922)