薬の作用機序、答えられる?

調剤室で生まれた「ベン」「ゼン」「カン」の三兄弟。薬剤師がイキイキと働けるようにお手伝いをしたい!と奮闘するベンゼン三兄弟が、薬剤師に聞いた実態調査をレポートします。

医療の現場では、常に新しい治療や技術などが開発され、法律の改正も行われています。そのため、薬剤師として患者さんに適切な情報提供や服薬指導を行うためには、医療情報について常に学び知識を身につけておくことが大切です。しかし、薬だけでも毎年100種類以上の新薬が承認されているのが現状。最新の情報として2023年5月24日に薬価収載された新薬は12製品あり、内訳は、内服薬2種類、注射薬7種類、外用薬3種類でした。

【新医薬品の薬価収載】(2023年5月24日時点)

- 内服薬:ドプテレット錠、オファコルカプセル

- 注射薬:ヴィアレブ配合持続皮下注、エンタイビオ皮下注、オンボー点滴静注、オンボー皮下注、パリンジック皮下注、ベスレミ皮下注、アトガム点滴静注液

- 外用薬:アポハイドローション、コムレクス耳科用液、ネキソブリッド外用ゲル

参照:新医薬品の薬価収載

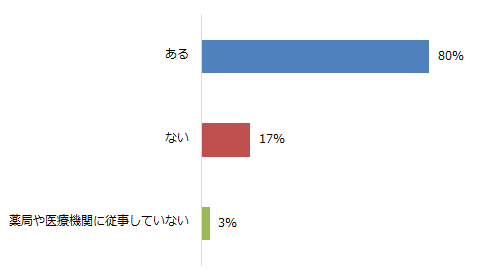

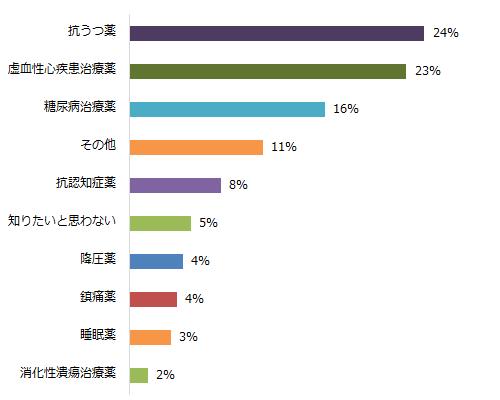

そこでm3.com薬剤師会員の皆さんに、処方された薬の作用機序が分からず困った経験ついてうかがったところ、「ある」80%と回答。また、抗うつ薬や虚血性心疾患治療薬の作用機序を知りたいという意見が多く、理由については、「循環器系の薬剤の作用機序は複雑なため、再度臨床とリンクさせて学習したい」、「薬によって様々な効能があるものがあり、患者一人ひとり処方意図が異なることがある」という意見が寄せられました。

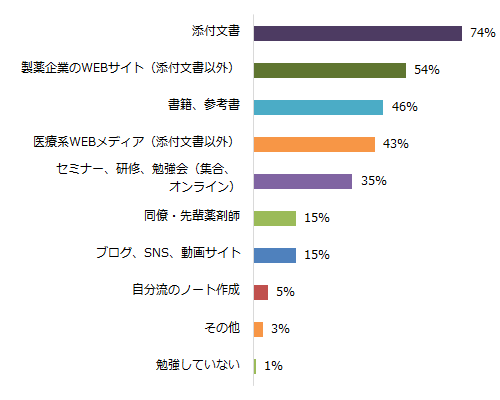

さらに情報収集や勉強方法については、「添付文書」74%、「製薬企業のWEBサイト」54%となり、勉強を進める上で難しいと思う点について、「古い薬は、添付文書に薬理作用が書いてない。新しい薬は作用機序に関わる機構(受容体など)自体を知らない」など、日々の勉強に関する悩みや課題が分かりました。その他、皆さんから寄せられた貴重な意見や独自の勉強方法をご紹介します。

Q1:処方された薬の作用機序が分からず、困った経験はありますか?

ベン:

現場で困っている様子が分かったね

Q2:作用機序について知りたい薬を、選んでください。

ゼン:

常に新しい情報を更新するのも大変だぜ

Q3:Q2でその他と回答された方は、具体的にご記入ください。

作用機序を知りたい薬

- すい臓炎の薬

- 抗がん剤や免疫抑制剤

- パーキンソン病治療薬

- 血液疾患治療

- 遺伝子への作用、細菌叢への作用など

- 慢性腎臓病治療薬

- 精神系薬剤の小児への極少量処方

- 抗痙攣薬

- 抗ウイルス薬

- 漢方薬

- 婦人科で使用する薬

- 骨粗鬆症

- 中枢神経系の薬剤

作用機序を知りたい理由

- 単科の病院で勤務しており、該当の薬剤を取り扱うことがほぼない

- 病状によっての選択肢が様々であり、処方意図を理解しやすくなる

- 辛さって痛覚なのに痛み止めで麻痺出来ないの?と聞かれ調べきれなかった

- 患者さんの不眠の不安を取り除く知識と話術が足りない

- 多剤併用が多くどこまで大丈夫なのか分からない

- 新薬がよく出る領域、機序や適応など、再度確認しておきたい

- 適応外使用されている薬についてもう少し知識が欲しい

- 注射薬の種類が多様化してきたので、きちんと勉強し直したい

- 抗精神病薬。多系統に関与する薬剤であり薬理効果がわかりづらい

その他の意見

- 抗うつ薬やパーキンソン病治療薬の模式図を介した、分かりやすい作用機序説明が知りたい

- よく新薬説明会で企業が提示するようなアニメーションがわかりやすい。メーカーのアニメーションはすごく掴みやすいが、新薬プロモーション期間が終わると提示してもらえない。特許が切れても使っている薬の作用機序が知りたいこともある。似たような薬剤同士の比較や新薬プロモーション期間以降に追加されるエビデンス、作用機序の最新研究も盛り込んだ最新の知見に基づいたアニメーションを随時更新してほしい

Q4:作用機序の情報収集や勉強の手段で当てはまるものをお選びください。(任意:複数回答可)

ベン:

書籍だけでなく医療系のWEBメディアを利用する方も多かったね

Q5:薬の作用機序で難しいと思う点を教えてください。

薬の作用機序で難しいと思う点

- メンタル系のお薬は普段触れないのであまり調べた経験がない。作用機序も複雑で、副作用も様々のため難しい

- 以前は効果と副作用の関係を関連付けて理解していたが、最近の低分子治療薬や新薬はメカニズムが複雑。理解するには、分子化学や遺伝子化学などの基礎的知識を一から学んでおかなければいけないと感じている

- 作用機序がどの程度薬効に繋がっているかを見ていくと、薬剤によっては不明瞭なものがある

- 受容体以下の分子機序が難しい

- 新薬だとそもそもその受容体などの名称を知らないことがある

- 多剤服用の患者が増えている。作用機序を熟知していれば相互作用や副作用を防ぐことができると思う

- 超短時間型~長時間型があり、作用機序の違いに戸惑う

- 難しい専門用語を患者さんに分かりやすく伝えられるかも腕の見せ所だと思うが、そこが難しい

- 用語が時代によって違い、齟齬が生じる。また、知識も新しい世代の方が合理的なので新人に尋ねることもある

勉強を進める上での意見

- 個々の薬剤について理解しているつもりでも、相互作用を考えると難しい時がある。また自分なりに噛み砕いて覚えないと患者に説明する時にうまく説明できないためアウトプットの練習も必要と感じる

- 昔と比べて情報が膨大かつ煩雑になっている。体系的にすっきりした説明ができる専門職が欲しい

- 専門性の高い名称が多く、わかりやすく自分なりにまとめないと頭に入ってこない

- 大学卒業後で時間が経てば経つほど、情報量が増えてきて理解するのが大変になってきている

- 単語を丸覚えしても無意味で、臨床医学的な理解をベースに理解しないと応用が効かない

- どこから手を付けて良いかわからなくなってしまっている

ベン:

日々更新される新しい薬を勉強するのも大変だね

ゼン:

難しい質問をされると困るぜ

カン:

分かりやすい言葉で説明できるようにしておきたいものね

ベンゼン三兄弟

ベン・ゼン・カンの三兄弟。調剤室で生まれ、日々がんばる薬剤師を見て育ってきた。薬剤師に元気を届けながら、自分たちもいつか薬剤師になる日を夢見ている。薬剤師がイキイキと働けるようにお手伝いをしたい!と奮闘中♪

《 ベン 》

正義感の強い三兄弟のリーダー。勉強熱心でいろいろなことに興味津々。

熱中するとまわりが見えなくなりがち。

《 ゼン 》

明るくてポジティブな三兄弟のムードメーカー。

調子にのりやすく失敗もするが、立ち直りも早い。

.png?1732492500)