患者さんの状態を把握するのに役に立つ

~五行学説~

薬剤師のための中医学の基礎、シリーズ第二回目は「五行学説」についてお話いたします。知っておくと投薬のとき、患者さんへのワンポイントアドバイスに役立つかもしれません。

参考資料

「中医学基礎理論」東洋医学研究会、神戸中医学院

「図説中医学概念」汪先恩著 山吹書店

「体質改善のための薬膳」日本国際薬膳師会 著 辰巳 洋 監修緑書房

自然界を構成する要素を5つに分類する「五行学説」

五行学説とは古代中国に端を発する自然哲学の思想です。五行とは万物は自然界を構成する代表的な五つの要素「木」「火」「土」「金」「水」からなるという考え方で、この要素が互いに影響しあいバランスを取って存在しています。中医学ではこの五行学説に基づき「肝」「心」「脾」「肺」「腎」の五臓をはじめとした体のさまざまな器官を五行の特性に合わせて分類し、病気の診断や治療に応用しているのです。

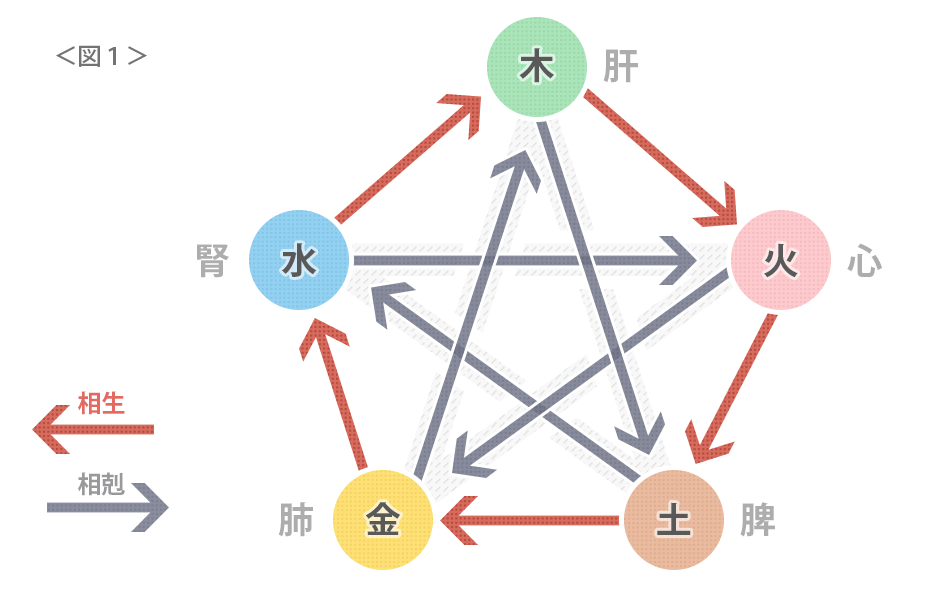

五行は互いに影響しあい、バランスをとっていますが、その関係は大きく分けると「相生」と「相剋」の2つになります。

その2つの関係を図式にしたのが図1です。

図の赤の矢印は「相生」の関係といって、助けあう関係、またひとつの要素が他の要素を生み出す関係にあります(母子関係)。一方、黒の矢印は「相剋(そうこく)」といって互いを抑制する関係にあります。この2つの関係で全体のバランスをとっているのです。

五行学説の臓と西洋医学の臓器

この五臓をはじめとした5つの要素はそれぞれ健康状態を維持したり、異常の修復を行ったりするように働いてバランスを取っていますので、ひとつの臓に不調があるとそれと相生や相剋の関係にある臓についても影響を与えるということも頭に入れておいてください。

「五行学説」の臓「肝」「心」「脾」「肺」「腎」は西洋医学の解剖学的な意味で使われる臓器とは少しとらえ方が異なります。「肝」「心」「肺」「腎」はそれぞれ「肝臓」「心臓」「肺」「腎臓」と近いのですが、中医学においては臓器そのものではなく、その働きをするものとしてとらえます。

また「脾」は脾臓ではなく消化器系の臓器のことを指し、飲食物を消化・吸収する臓のことを指します。

人体を五行に分類して症状をみる

自然界にあるものや人体に関するものを五行学説に基づき分類したものを「五行色体表」(表1)といいます。この表の中で同じ行に属しているものは互いに影響を受けやすい要素となり、中医学の病気の診断などに利用されます。

(表1)「五行色体表」

| 自然界 | 五 行 |

人体 | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 五 季 |

五 方 |

五 悪 |

五 色 |

五 味 |

五 臓 |

五 腑 |

五 体 |

五 宮 |

五 華 |

五 液 |

五 志 |

|

| 春 | 東 | 風 邪 |

青 | 酸 | 木 | 肝 | 胆 | 筋 | 目 | 爪 | 涙 | 怒 |

| 夏 | 南 | 暑 | 赤 | 苦 | 火 | 心 | 小 腸 |

脈 | 舌 | 面 | 汗 | 喜 |

| 長 夏 |

中 | 湿 | 黄 | 甘 | 土 | 脾 | 胃 | 肉 | 口 | 唇 | 涎 | 思 |

| 秋 | 西 | 燥 | 白 | 辛 | 金 | 肺 | 大 腸 |

皮 | 鼻 | 毛 | 涕 | 悲 |

| 冬 | 北 | 寒 | 黒 | 鹹 | 水 | 腎 | 膀 胱 |

骨 | 耳 | 髪 | 唾 | 恐 |

具体的にそれぞれの例を見ていきましょう。

昔は現代のように体の内部の異常を検査するレントゲン、MRI、CTなどの検査機器がなかったため、内部の異常と外から見える異常とを結びつけられるように体系立てていました。これらが五行学説の理論となったといわれています。

知識として知っておくと日常のお仕事や、患者さんとの会話に生かすことができるかと思います。

<監修者プロフィール>

孫 華麗東洋医学健康会 神戸中医学院・院長

北京中医薬大学卒業 医学学士学位取得

中国中医科学院大学院卒業 医学修士取得

元中日友好病院中西医結合腫瘍科の医師、中医学と西洋医学を融合して癌の治療に従事。

来日後、東洋医学専門学校の講師となり、東洋医学健康会の開設を行う。

.jpg?1743033189)