漢方における体質の捉え方〜体質改善法

薬剤師のための中医学の基礎、第4回は、漢方における体質の分類をお届けします。多くの体質が出てきますが、特徴、改善法はそれぞれ違うので間違えないようにしましょう。

参考文献

「体質改善のための薬膳」 辰巳洋監修 日本国際薬膳師会編著 緑書房

「実用 体質薬膳学」辰巳洋著 東洋学術出版社

「体質・症状別薬膳の実践」東京カルチャーセンター

漢方では体質の分類に「陰陽学説」「五行学説」「気血津液」を使う

中医学でいうところの体質の分類方法ですが、これまで「漢方に関する基礎知識シリーズ」で述べてきた「陰陽学説」「五行学説」「気血津液」などの考え方を用います。

漢方の基礎知識をおさらいしよう!

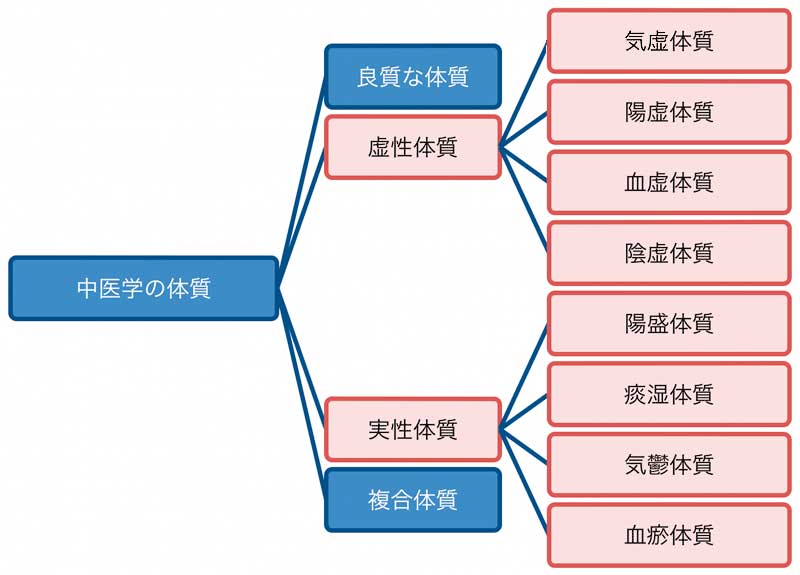

(図1:体質の分類)

体質は「良質な体質」「虚性体質」「実性体質」「複合体質」の4種類に大きくわけられます。さらに「虚性体質」は「気虚体質」「陽虚体質」「血虚体質」「陰虚体質」の4種類、「実性体質」は「陽盛体質」「痰湿体質」「気鬱体質」「血瘀体質」の4種類にわけられます。(図1参照)複合体質は「虚性体質」と「実性体質」の複合ですが、少し複雑なので割愛し、ここでは「虚性体質」と「実性体質」について解説したいと思います。

はじめに、中医学の考え方において人間は自然界の中の一部と考えられています。良質な体質を維持するためには地球環境にあった食生活をし、自然の規則にのっとった生活を営むことが大切だと考えられています。それゆえ、季節、年齢、環境の変化に合わせた食事をすることで「良質な体質」を維持できると考えます。

一方、良質ではない体質のうち「虚性体質」とは、体に必要な要素が虚=不足している状態です。「実性体質」とは逆に臓腑の働きが旺盛で、水の停留や気・血のめぐりの渋滞などが現れる体質のことを指します。