漢方の説明に役立つ!イメージで知る陰陽学説

年々漢方薬を処方する医師が増加し、薬剤師の皆さんも日々の業務の中で漢方薬を扱うことが増えてきているのではないでしょうか。

漢方薬を説明するためには、中医学の観点から診た病気の状況を理解することが大切です。中医学に馴染みのない方も多いと思いますが、その基礎となる哲学的な学説を頭に入れることで、よりスムーズに理解が進みます。このシリーズでは、漢方を理解するための「中医学の基礎哲学」を簡単に解説していきます。

第一回目は「陰陽学説」を取り上げます。哲学なのでちょっとつかみにくいかもしれませんが、薬剤師の皆さんにとって必要な内容を中心に解説していきたいと思います。

参考資料

第一節「陰陽学説」第一篇第二章「古代人の「世界観・感覚」を知る」

「中医学基礎理論」東洋医学研究会、神戸中医学院

「図説中医学概念」汪先恩著 山吹書店

「体質改善のための薬膳」日本国際薬膳師会 著 辰巳 洋 監修 緑書房

「漢方294処方 生薬解説 その基礎から応用まで」根本幸夫 監修 じほう

世の中のすべての物事を「陰」と「陽」に分けて解釈する陰陽学説

皆さんもこの白と黒の勾玉を組み合わせたようなマークをどこかで見たことがあると思います。このマークは「太極図(たいきょくず)」といいます。

この太極図は自然界にあるものはすべて「陰」と「陽」に分けられ、互いにバランスを取りながら、また相互に作用しながら存在しているということを表しています。

この図の白い部分は「陽」で黒い部分は「陰」を表しています。このように「陰」と「陽」が勾玉のようになっているのは、物事は「陰」と「陽」がきれいに分けられるものではなく、「陰」に傾いているもの「陽」に傾いているものが互いに影響しあっているからなのです。また、中心部に〇があるのは、「陽(陰)極めれば陰(陽)となる」という言葉があるのですが、それぞれの状態が行き着くところまでいくと逆転現象が起こることを示しています。体の状態でも同じように考えます。体の部位、症状などを「陰」と「陽」に分けますが、それらが互いに影響しあいながらバランスを取っており、そのバランスが崩れると体に不調が起こります。また、その症状が極めるところまで行くと逆転の症状が起こってしまうということなのです。

「陰」は静かなイメージ、「陽」は活動的なイメージ

では、具体的に体のどのような部分・機能が「陰」で、どのような部分・機能が「陽」なのでしょうか。

大まかな部分だけお伝えすると、下記のようになります。

| 陽 | 陰 | |

|---|---|---|

| 部位 | 体表(表) | 体内(裏) |

| 四肢の外側 | 四肢の内側 | |

| 上部 | 下部 | |

| 背部 | 腹部 | |

| 臓腑 気血 |

腑 | 臓 |

| 気 | 血 | |

| 皮毛 | 筋骨 | |

| 生理機能 ・物質 |

機能 | 物質 |

| 興奮 | 抑制 | |

| 亢進 | 衰退 | |

| 活動 | 静止 |

なんとなく「陰」と「陽」の別を理解していただけたかと思います。

ただし、陰陽の関係は相対的なものなので、この中でもさらに陰陽に分けて考えることもあります。例えば、「臓」は陰に属しますが、その「臓」の中でも「心」「肺」は「肝」「脾(胃腸)」「腎」よりも上にあるので陽に、「肝」「脾」「腎」は陰になるのです。

ちょっと複雑に思えるかもしれませんが、陰陽の分け方は相対的であるということ、また、人の体はその陰陽のバランスが取れているときは健康な状態で、それが崩れると体に不調をきたすというところを抑えていただければ大丈夫です。そして、そのバランスが崩れたときにはバランスを調えるための食事や漢方を使用すると思っていただければよいのです。

症状から見る「陰」と「陽」

では、目の前にいる患者さんが大きく分けると陽証なのか、陰証なのか、それによって使用する漢方が異なるので患者さんの見た目、また投薬中の問診によって得られた情報からおおよその検討を付けてください。そのために陽証の人はどんな性質を持つのか、また陰証の人はどんな性質を持つのかを、表からイメージしていただければと思います。

| 陽証 | 陰証 |

|---|---|

| 暑がり、冷たいものを欲しがる | 寒がり手足が冷え、温かいものを欲しがる |

| 基礎代謝が高め | 基礎代謝が低め |

| 汗をかきやすい | 汗が少ない |

| 胃腸の機能が活発、食欲旺盛 | 胃腸の機能が低下、腹痛を起こしやすい |

| 顔色が赤い | 顔色が青白い |

| 力強く、かつ多く話す、呼吸は荒い | か細く話、話すのが億劫な様子、呼吸が弱く息切れする |

| 口が渇き、水分を欲しがる、イライラしやすい | 口の渇きなし、疲れやすい |

| 舌の色が明るい赤 | 舌の色が紫がかった赤 |

| 便秘傾向 | 下痢傾向 |

| 尿の色が濃い、尿量は多いか、頻尿で尿意が少ないかのどちらか | 尿の色が薄い、尿量は少ない |

・暑がり、冷たいものを欲しがる

・基礎代謝が高め

・汗をかきやすい

・胃腸の機能が活発、食欲旺盛

・顔色が赤い

・力強く、かつ多く話す、呼吸は荒い

・口が渇き、水分を欲しがる、イライラしやすい

・舌の色が明るい赤

・便秘傾向

・尿の色が濃い、尿量は多いか、 頻尿で尿意が少ないかのどちらか

・寒がり手足が冷え、温かいものを欲しがる

・基礎代謝が低め

・汗が少ない

・胃腸の機能が低下、腹痛を起こしやすい

・顔色が青白い

・か細く話、話すのが億劫な様子、 呼吸が弱く息切れする

・口の渇きなし、疲れやすい

・舌の色が紫がかった赤

・下痢傾向

・尿の色が薄い、尿量は少ない

この陰陽の分類は中医学に限ったものではありません。西洋医学の概念も陰陽で分類できるのです。例えば、交感神経は「陽」対して副交感神経は「陰」、体温の上昇は「陽」対して体温の低下は「陰」、血圧の上昇は「陽」対して血圧の低下は「陰」といったようなことがあります。ですから、陰陽学説が中医学独自の考え方とは考えずに西洋医学にも通ずるところがあるということを念頭において理解していただければ、より身近なものとして受け止めていただけるのではないでしょうか。

陰陽のバランス―崩れ方で異なる症状

この陰陽のバランス、それが崩れると体に不調をきたすと前に述べましたが、どのような状況になるのか見てみます。

1.陰陽が調和

陰陽のバランス状態がどのような状態かは人それぞれ微妙に異なりますが、バランスが取れている状態を陰陽が調和している状態といいます。この状態が健康な状態になります。

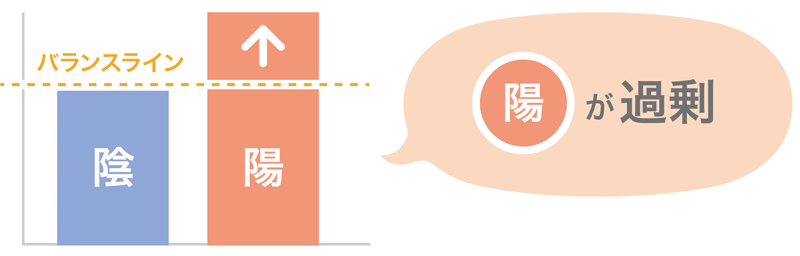

2.陽が過剰の状態

原因としては中医学でいうところの陽邪(風邪、暑邪、燥邪、火邪)が体内にはいることにより発生したり、あるいは体内の気がうっ滞したり、血のめぐりが悪くなったりすることにより起こります。また、ストレスが多い人、からいものをよく食べる人もこの状態になりやすくなります。

この時に現れる症状としては、顔が赤く熱っぽかったり、眼が赤くなったり、喉が渇いたり、おしっこが濃い黄色になったり、大便が乾燥したりします。

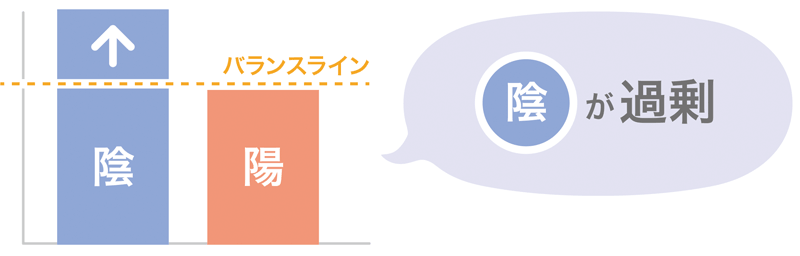

3.陰が過剰の状態

原因としては寒邪が体内に入ることにより発生したり、生ものや冷たいものを過量に摂取したりすることによって起こります。

この時に現れる症状としては、体が冷えて寒気がしたり、体がこわばったような感じがしたり、顔色が青白くなったりします。

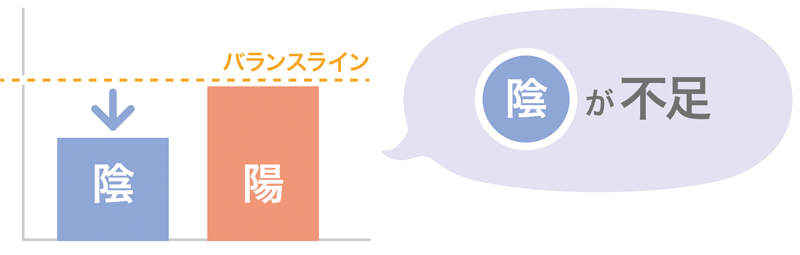

4.陰が不足の状態(陰虚)

陰気が不足しているため、相対的に陽気が増えている状態になります。したがって、陽が過剰の状態に近い症状が出てきますが、その治療としては陽気を抑えるのではなく陰気を増やす作業になります。

原因としては夜更かしや睡眠不足、過度な発汗、加齢などが考えられます。また、女性の更年期障害のホットフラッシュも陰虚に関係しているといわれています。

5.陽が不足の状態(陽虚)

陽気が不足しているため、相対的に陰気が増えている状態になります。したがって、陰が過剰の状態に近い症状が出てきますが、その治療としては陽気を増やす作業になります。症状としてはむくみ、鼻水や唾液が透明でサラサラになる、尿の色が薄く量が増えるといったものがみられます。

陽が不足する原因としては慢性疾患、食欲減退などによることも考えられます。

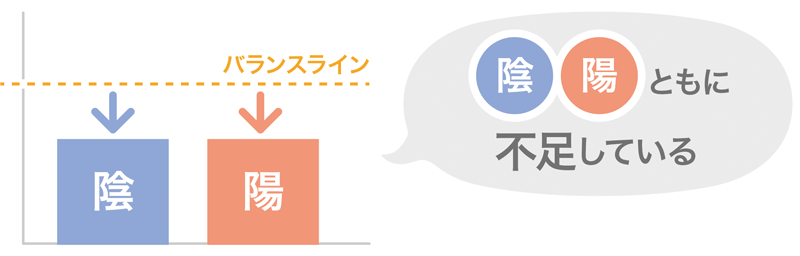

6.陰陽が不足(陰陽両虚)

陰と陽がともに不足するのは、陰、あるいは陽が不足し、その状態がさらに悪化し、相反する気も一緒に不足してしまった状態です。したがって、病態としてはかなり重篤な状態になってきていると考えてよいと思います。

症状としては、体の上半身が暑い、のぼせる、めまい耳鳴りがする、手足の冷え、喉が渇く、むくみが出たり、朝方に下痢をしたりします。長期にわたる慢性病の方や高齢の方によく見られます。

これらの症状が出ているときの治療の原則は、過剰なものはそれを取り除く、不足しているものはそれを補うということになります。

2.陽が過剰

清熱薬を用いて余分な熱を冷ますなどの治療を行います。

3.陰が過剰

その原因によって処方は異なりますが、体を温める薬を用います。

4.陰が不足

温病補陰薬などにより、陰の構成成分である津液や血液を補うことにより、炎症を鎮めたりします。

5.陽が不足

温補薬など陽気の循環を促し、機能を正常に戻すための薬を使用します。

この基本的な枠組みの中で、実際どこの臓器の何が足りないか、また現れている症状はどのようなものかをさらに詳細に聞き取り、使う薬を決めていくのです。

<監修者プロフィール>

孫 華麗東洋医学健康会 神戸中医学院・院長

北京中医薬大学卒業 医学学士学位取得

中国中医科学院大学院卒業 医学修士取得

元中日友好病院中西医結合腫瘍科の医師、中医学と西洋医学を融合して癌の治療に従事。

来日後、東洋医学専門学校の講師となり、東洋医学健康会の開設を行う。

.jpg?1743033189)