コロナ禍の在宅医療で薬剤師はどう動く?

2020年5月25日に緊急事態解除の宣言が出されましたが、薬剤師が訪問服薬指導を行う際には、引き続き、新型コロナウイルス感染防止に十分に取り組む必要があります。患者と薬剤師双方の安全のため、一般社団法人全国薬剤師・在宅療養支援連絡会(J-HOP)では、「新型コロナウイルスを患者宅に持ち込まない、持ち出さない」ためのプロジェクト『新ころプロジェクト』を立ち上げ、薬剤師向けのチェックリストを作成。コロナ禍での訪問服薬指導に取り組んでいます。

今回は、同連絡会会長の宇田和夫さんにチェックリスト作成の背景や今後の方針につい話をうかがいます。

宇田 和夫さん

株式会社ファーコス

一般社団法人全国薬剤師・在宅療養支援連絡会会長

コロナ禍での訪問服薬指導の実態

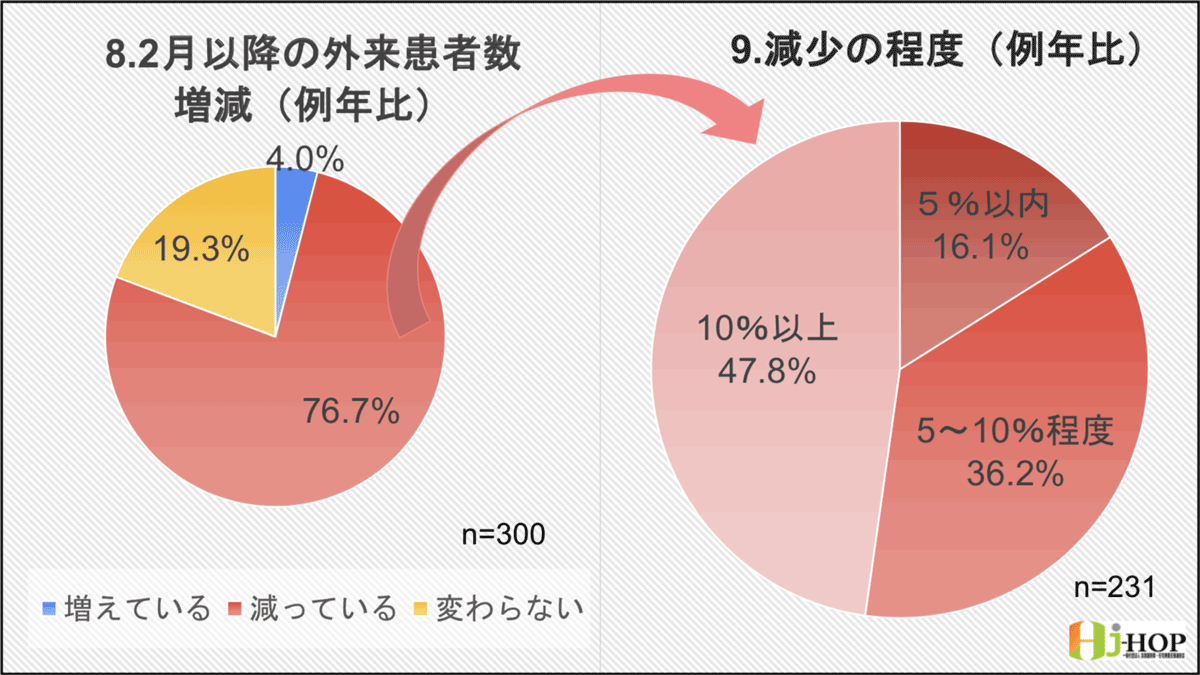

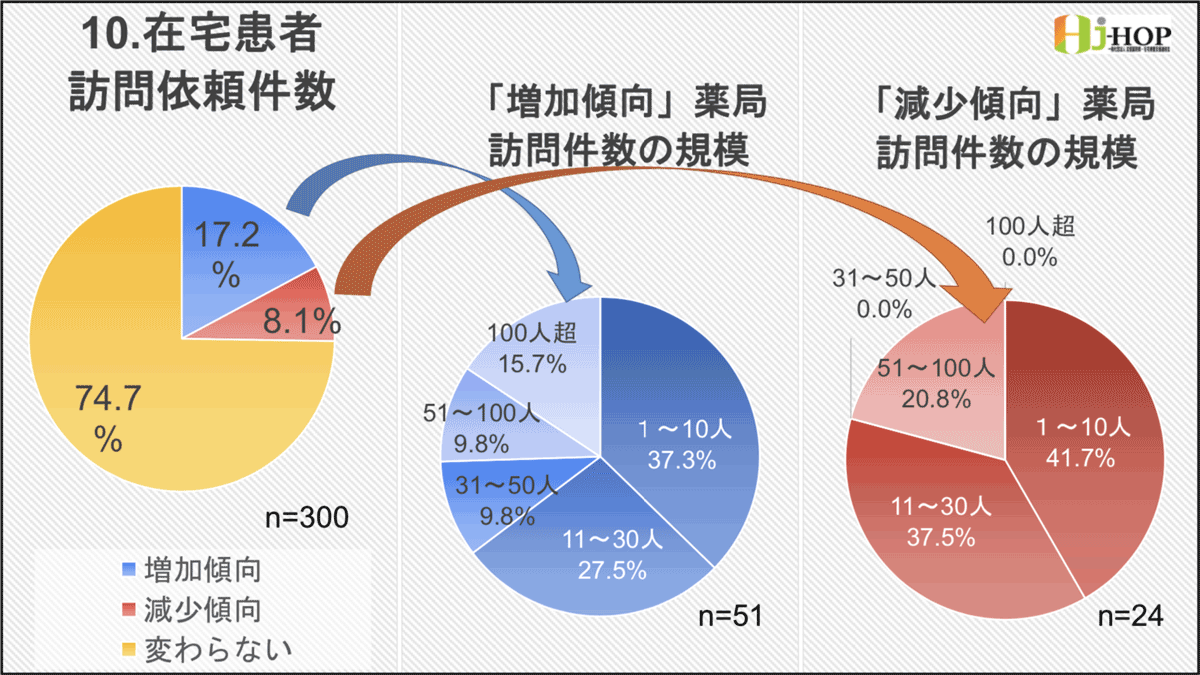

2020年4月、J-HOPが会員300人に対して行った調査結果によると、「2月以降の外来患者数が例年比で減っている」と回答した薬局は全体の76.7%。そのうち約半数が「10%以上」減少したそうです(グラフ1)。一方、在宅患者の訪問件数については、「増加傾向」と回答したのは17.2%。7割が「変わらない」と回答しました。(グラフ2)。今後、入院から在宅医療に切り替わる患者が増えることも考えられ、訪問服薬指導の依頼は今後も増加する傾向が続くのではないかと思われます。

▼グラフ1

▼グラフ2

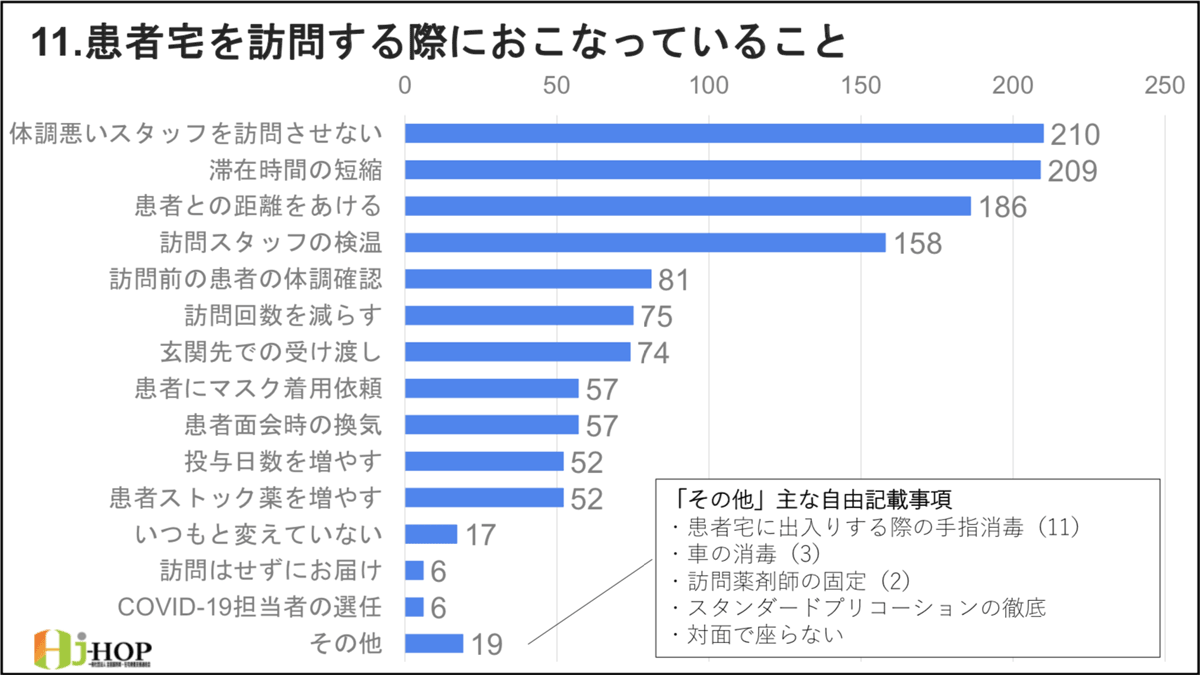

「患者宅を訪問する際に行っていること」については、大半の薬局が「体調の悪いスタッフを訪問させない」「滞在時間の短縮」「患者との距離をあける」「訪問スタッフの検温」といった対策を独自に行なっていました(グラフ3)。

▼グラフ3

また、「患者・家族が感染した場合の対応」や「患者・家族が濃厚接触者となった場合の対応」についても、「訪問せずに薬を郵送」「ポスト等に置き直接会わない」など薬局ごとでの対策は講じているものの、「決まっていない」という薬局も18%を占めるなど、対応に戸惑う状況が伺えました。

このような状況下においても薬剤師の訪問が必ず必要と思われる患者について聞くと、独居や認知症、ターミナル・緩和ケアの患者、服薬管理ができないあるいは必要な患者などが挙げられました。だからこそ、「新型コロナウイルスを患者宅に持ち込まない、持ち出さない」ために一定のルールを共有しながら、患者に確実に薬を届け、患者と薬剤師の安全確保に取り組む必要があるのです。

訪問服薬指導における新型コロナウイルス感染防止チェックリスト

チェックリストはJ-HOPのホームページ からダウンロードが可能です。

感染防止のために検討すること

訪問回数を減らす

- 地域の感染の現状を踏まえながら、患者や家族との接触の機会を減らすことを検討する。

- また、医療機関、保険薬局の急な事業休止等を考慮し、処方日数の延長などの対応も主治医と協議することも併せて検討する。

患者との物理的接触を最小限に抑える

- 患者の状態や服薬状況等は電話や情報通信機器等で事前に聴収することにより、薬剤の受け渡しや服薬指導時等の患者との接触の機会、接触の時間を最小限に抑えることを検討する。

可能であれば訪問担当者を限定する

- 感染の拡大を予防するには訪問担当者を限定することが有益である。ただし、薬局は担当者の精神的負担に十分に配慮することが求められる。

高齢者等施設に対して

- 薬剤師等がそれまで行ってきた施設内の活動及び患者情報等の収集方法を、感染防止を目的として、施設、訪問医療機関等と協議し、必要に応じて見直す。

- また、緊急時の施設、訪問医療機関等、訪問薬局それぞれの対応についても協議・検討する。

訪問時の感染対策

訪問前の準備

訪問する薬剤師等の健康状態の確認

- 訪問担当者が、発熱や喉の痛み、倦怠感、咳が出るなどの不調がある場合は、患者宅・施設の訪問を控える。

- 訪問担当者が訪問不可能となった場合の対応について、あらかじめ薬局内で取り決めておく。

電話による患者、家族の健康状態等の確認

- 患者の日常の体調変化に加えて、感染の兆候がないか確認する。

- 患者、家族の感染あるいは感染の疑いがある場合、関係者と情報を共有し、対応を協議する。

※感染が疑われる場合とは、発熱や咳嗽、全身倦怠感、頻脈、咽頭痛、食欲低下、下痢、鼻汁、頻呼吸、意識清明、味覚障害、および感染者との濃厚接触の事実などを指す。

携行品の確認

- 訪問の際は、携帯用手指消毒剤とマスク、使い捨て手袋、あるいは状況に応じてフェイスシールドまたはゴーグル、ガウン等、手提げビニール袋(使用済み入れ)などを携行する。

- 携行品を最小限に抑え、消毒がしやすい物品へ変更の必要性について検討を行う。

入室前(玄関前)

手指消毒を行い、マスクの着用をする。あるいは飛沫・エアロゾルの発生の可能性のある患者状況であれば、使い捨て手袋、フェイスシールドまたはゴーグル、ガウン等の着用といった防護策を講じる。

面談時

面談時の感染防止対策

- 患者、家族にはマスクの着用を依頼する。

- 距離を2m以上あける(難聴の方には筆談や対話支援機器などを検討する)。

- 窓を開けるなどの換気を行う。

- 残薬、お薬手帳、現金等患者が触れたものの取り扱いは慎重に行う。

退出時

COVID-19が疑われる療養者の居宅もしくは施設を退出するときは、原則として防護具は玄関を出てから外す。着用した手袋、ガウン等はビニール袋に入れ、その後、手指消毒を行う。廃棄を患家または施設に依頼する。

帰局時

調剤室に戻る前に手指消毒を行う。目に見える汚れがある時は、流水と石けんによる手洗いを行った後に、アルコール擦式手指消毒を行う。

薬局の事業休止への備え

急な事業休止等により、在宅患者や施設へのサービス継続が困難となることを想定して以下のような調整を行っておくことが望ましい。

特に病状によりサービスの継続が必須な患者に対して、サービスが途絶えることがないように、予め調整担当者を決めてネットワークの構築を行う。

- 定時薬はストックに余裕があるように主治医と協議し調整しておく

- 移行薬局(在宅協力薬局(図))の選択と調整をしておく

- 移行薬局(在宅協力薬局)に提供する患者情報(担当薬剤師、基本情報、調剤の工夫、主治医、担当ケアマネジャー、施設担当看護師等、訪問時の注意事項など)を整理しておく

- 患者及び責任ある家族等へ移行薬局への業務移行や、患者情報の提供について予め説明し了解を得ておくと共に、主治医と担当ケアマネジャー等に、(施設の場合は、施設担当看護師等に)も説明し了解を得ておく

コロナ禍の訪問服薬指導で薬剤師はどう動く?

今回、チェックリストを作成するに至った背景を教えてください

新型コロナウイルス感染症の広がりが十分認識され始めた3月中旬ころJ-HOPの仲間数人に「新型コロナウイルス感染症拡大で訪問服薬指導にどのような対応をしているか?」と聞いたところ、ほとんどが「特に対応を変えていない」と答えたんです。私は、「訪問回数を減らしたり、近距離で面会しない工夫をしたりしているのかな?」と思っていたので、「変化がない」という回答に少々戸惑いました。しかし、彼らに詳しく話を聞くと、「医師や他の職種の人たちも変わりなく訪問しているのに自分たちだけが訪問しないわけにはいかない」とか「実際に何をどうしたらいいのか分からない」という返答があり、危機感は持ちつつもチーム医療の中でどのように対応したらよいのか正解が分からずに動けない、という状況だったのです。そこで、4月末にJ-HOPの調査研究委員会で会員に対してコロナ禍での訪問服薬指導に関するアンケートを実施しました。その結果、300人の方が答えてくれ、そこからも「どのような対策や対応をすればよいか分からずに困っている」という状況が見えてきました。これは早急に対策を打たねば、と5月上旬に「コロナウイルスを患者宅に持ち込まない、 持ち出さないためのプロジェクト」として、「新ころプロジェクト」を立ち上げ、コロナ禍における訪問服薬指導時の行動指標として今回のチェックリストを作成しました。

プロジェクトメンバーはどのような方が参加しているのでしょうか。

J-HOPの常務理事でもあり熊本地震の際に県薬剤師会の災害薬事コーディネーターとして活動した稲葉一郎さん(ハートフェルト)をリーダーとして、西日本豪雨災害時にやはり岡山県薬剤師会の責任者として関わった金田崇文さん、千葉市薬剤師会で現に新型コロナウイルス感染防止対策にあたっている雑賀匡史さん、BCP(事業継続計画)に詳しい水八寿裕さん、ケア・カフェの生みの親の一人でもあり多職種連携のエキスパートである旭川の堀籠淳之さん、そして研究分野から帝京平成大学の菊地真実さんに参加して頂きました。この災害対策やBCPなど緊急時対策について知見のあるメンバーでチェックリストのドラフトをつくり、大学病院で感染症対策に当たっている先生(薬剤師)から意見をもらいながらこのチェックリストをリリースしました。

実際にチェックリストを活用した薬剤師からはどのような反応ですか?改善点などはありましたか?

このチェックリストは、J-HOPの会員約1,400人とメールやFacebookで共有しました。チェックリストに対するご意見を聞いたところ、「どのように対応すればよいか気づきにつながった」「具体的行動が簡潔にまとめられていて参考になった」「項目ごとにわかりやすく記載されている」「現在のマニュアルの更新に利用した」などの好意的な意見が寄せられました。

その一方で、「もう少し早めにこの内容をスタッフに提供出来ていれば、不安を引き起こすことはなかったかもしれない」とか「感染者発生により薬局が閉局になった場合の備えについては地域の薬局との連携の問題もあり難しい」「施設の患者の様子を電話で聞き取ろうとしたが難しさを感じる時もあり信頼関係が大切だと思った」「担当者会議では全員マスクは着用していたが、感染対策の観点から不安があった。3密は避けたいが断りづらいという雰囲気もある」といった現場ならではの課題を知ることもできました。

新型コロナウイルス感染症の広がり方は地域によってさまざまです。対応方法も一律に考えることはできません。このチェックリストをベースに、各地域で実際の状況に即した形でアレンジして活用してもらいたいと思っています。

新型コロナウイルスの感染拡大対策は長期にわたって必要といわれています。薬剤師としてどのような姿勢が必要でしょうか。また、J-HOPとしてどのようなサポートをしていく予定でしょうか?

今回の新型コロナウイルスによって、私たちは、これまで行ってきた在宅医療への関わり方を一度見直すことになるでしょう。

薬局には「薬局は調剤や医薬品等の供給を通じて国民に対し良質かつ適切な医療を行うよう努める」(「薬局に求められる機能とあるべき姿」)とある通り、「薬の供給」という基本機能があります。コロナ禍においてはこの当たり前の機能をいかに維持するか特に重要です。そのためには自薬局が万が一休業となった場合のことも想定した準備も求められ、地域の薬局との連携も組織を超えて行う必要があるでしょう。

これまで在宅医療にかかわる薬剤師は、訪問して目の前の患者さんと五感をもって向き合いながら適切な服薬支援を目指してきました。コロナ禍ではその手段である「訪問」の在り方が問われています。しかし、そのなかにあっても在宅患者さんに対する私たちの役割に変わりはありません。ベストな手段ではなくてもベターな手段を探し、しかしベストの結果を求める必要があるのです。そのためには、これまで以上に多職種による働きかけが重要になると考えています。

J-HOPでも、そういった在宅医療の変化に薬局や薬剤師が対応できるよう、研修会の実施、ホームページやメールでの情報の共有や提供などを通してサポートしていきたいと思っています。

.png?1764143611)