高齢者糖尿病について詳しくなろう1

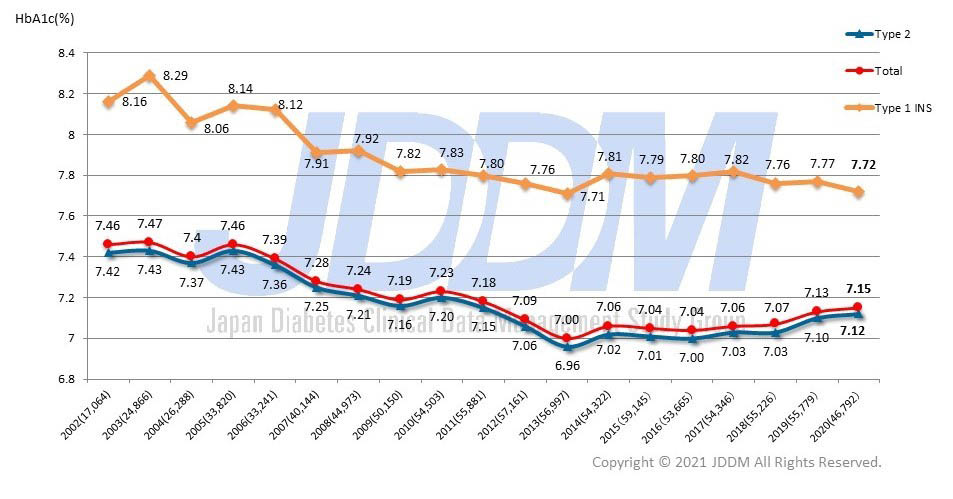

さて、今回より新シリーズ!「高齢者糖尿病について詳しくなろう」を始めたいと思います。現在、日本における2型糖尿病患者さんの平均HbA1cは治療の進歩、医療者の支援、患者さんの努力により下図の通り改善してきています。ちなみに、一度はHbA1c6.96%まで下がっているのに、徐々に上がっているように見えるのは、2012年の熊本宣言により低血糖リスク、特に高齢者の血糖マネージメントが見直されたことが理由だと考えられます。この血糖マネージメントの改善に伴い、昔に比べれば糖尿病患者さんもかなり長生きしていただけるようになりました。このようないい面もあれば、糖尿病患者さんの高齢化が進んでいることも事実です。

患者さんが高齢になると様々な代謝機能が低下したり、認知機能、ADLが低下したりと、治療方法に関わる変化が多く現れます。つまり若い糖尿病患者さんの治療とは区別するべきだと昔から言われていました。現在では、糖尿病治療ガイドとは別に高齢者糖尿病治療ガイドが作成され、2021年に最新版が発行されました。このシリーズでは、高齢者糖尿病治療ガイド2021の内容を読みやすく、データを付け加えながら、皆さんと共有することを目的としています。

高齢者糖尿病の定義と頻度

高齢者糖尿病とは、65歳以上の糖尿病患者さんを示します。糖尿病患者さんの内、高齢者糖尿病の比率は正確には出ていませんが、60~70%にも達すると言われています。平成30年の国民健康・栄養調査によると70歳以上の男性の約25%、女性の約16%が糖尿病です。

高齢者糖尿病患者さんの特徴

高齢者糖尿病患者さんでは、加齢に伴うインスリン分泌能の低下、体脂肪量の増加、骨格筋量の低下、身体活動量低下などいわゆるサルコペニア・フレイルなどにも注意が必要となります。また、症状としても典型的な高血糖症状である口喝、多飲、多尿などの症状も現れにくく、低血糖時でも「頭がくらくらする」「体がふらふらする」「めまい」などの非典型的な症状を呈することも少なくありません。ご家族さんが、最近、様子がおかしいと気づくことで低血糖が明らかになることもあります。

また、繰り返しになりますが、認知機能、代謝機能、ADLなどが低下することが多く、現在の治療が継続可能かどうか、低血糖などのリスクが増大していないかなどの評価を経時的に行う必要性があると思います。ご家族や介護支援など、周りからのサポート体制によっても治療法を選択する必要も出てきます。今はできている治療もいつか難しくなる可能性を常に頭の片隅において、治療を継続していましょう。

高齢者糖尿病患者さんの総合機能評価を行ってみよう!

高齢者糖尿病患者さんを診療するにあたって、まずは、現状の状態を総合的に判断することが重要だと言われています。多職種により①身体機能(ADL、フレイル、サルコペニア)、②認知機能、③心理状態、④栄養状態、⑤薬剤、⑥社会・経済状況を評価してみましょう。

①身体機能の評価

①-1:ADLの評価

大きく分けてトイレの使用、入浴、食事などの基本的ADLと買い物、交通機関を利用しての外出、お金や薬の管理などの手段的ADLに分けて評価します。もちろん、高齢者の方は基本的ADLも手段的ADLも共に低下しやすいという特徴があります。

①-2:フレイルの評価

.jpg?1743033189)