アルコール依存症を考える

「酒は百薬の長」にあらず

薬剤師のみなさん、こんにちは! ドクター・ホンタナの続・薬剤師の本棚、今回のテーマは「飲酒とアルコール依存」。テレワークやホームステイのせいなのか家で飲酒する機会が増えていますよね。ゴミ出しの日、大量の缶酎ハイや缶ビールの空き缶が詰まった袋を見ることが増えました。コンビニの棚に所狭しとならんでいる度数が高くて安価な酎ハイ系飲料、夜のテレビもそういったアルコールのCMばかり、知らない間にアルコール依存は増えているのではないでしょうか。今回はまずは消費者の立場から、そして医療者としてもアルコール依存とそこからの回復について考えてみましょう。

もともと飲酒に寛容な日本社会、「酒は百薬の長で適量のアルコールはむしろ体にいい」という考えがあります。ところがここ数年、アルコール摂取と寿命の関係について大規模試験の結果 が発表されました。それによれば明らかにアルコールは寿命にとって「百害あって一利なし」。一定量以上では確実に寿命の短縮につながるのです。

40歳時点でのアルコール摂取量と平均余命の関係は、一週間でのアルコール摂取量100グラムまでを標準グループとしたとき、

Aグループ:週100~200グラムで6カ月の余命短縮

Bグループ:週200~350グラムで1~2年の余命短縮

Cグループ:週350グラム以上で4~5年の余命短縮

となります。

「純アルコール重量=お酒の量(ml)×度数(%/100)×0.8(エタノールの比重)」ですので、ビール1缶(5%で350ml)=14g、酎ハイ1缶(8%・500ml)=32g、日本酒1合(15%・180ml)=22g、ワイン1本(12%・750ml)=72g・・・ちなみに私は週100gくらいでぎりぎり標準グループです。みなさんはどうですか?まずは、自分の飲酒量をアルコール重量換算で計算してみてください。B、Cグループであればアルコール依存度はおそらくかなり高いはず、今回紹介する本をぜひ読んでみてください。

アルコール依存症 入門編:「上を向いてアルコール」

まず一冊目は入門編。断酒成功者・小田嶋隆さんの書いた本「上を向いてアルコール 」を読んでみました。私とほぼ同年代のコラムニスト小田嶋さん、断酒歴20年ですから40歳くらいで断酒したことになります。お酒をとりまく楽しげなライフスタイルから離れた状態を小田嶋さんは「4LDKのマンションに住んでいて2LDKだけで暮らしているような感じ」と表現しています。わかるなあその感じ。

この本では、そんな気分とどう折り合いを着けていくのか、飲酒のかわりに何に時間を費やすのか、などの具体的なノウハウが大いに参考になります。そして「アルコールを媒介に手に入るものがないわけではない、しかしそうして手に入れたものはアルコールと同じで必ず揮発してなくなってしまう…」

…その通り。依存症の怖さについてはあまり書かれていませんが、まずは断酒の成功談として手に取りやすい本です。

上を向いてアルコール

「元アル中」コラムニストの告白

小田嶋 隆 著

ミシマ社 1500円税別

2018年2月刊行

※clickするとm3ストアにリンクします

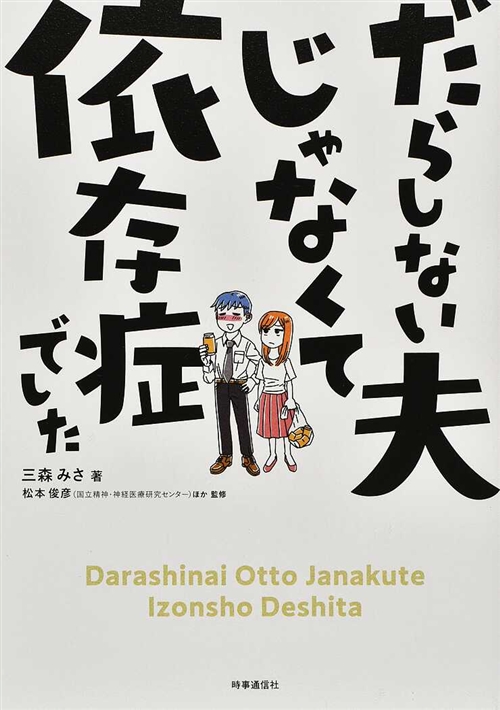

アルコール依存症 実践編:「だらしない夫じゃなくて 依存症でした」

二冊目が今回最もオススメの本、マンガ「だらしない夫じゃなくて 依存症でした 」(三森みさ)。まさに、缶酎ハイのゴミ袋が冒頭近くに出てくるリアリティ! この本、マンガとはいえ厚労省の依存症啓発事業の中で描かれ始めただけに随所に圧倒的リアリティがあり、それに引き込まれて一気に最後まで読んでしまいます。

アルコール依存だけでなく薬物依存やギャンブル依存の既往者も登場人物としてうまく取り入れながら依存症治療の難しさ、そしてさらに周囲がそして当人がどう立ち向かっていくべきなのかが描かれています。当然、そこには作者の三森さんの経験も盛り込まれており、その経験談そのものも最終章(番外編)におさめられています。それゆえのリアリティであり、これがアルコール依存の現実であると二段仕掛けで腑に落ちるというわけです。

依存症が脳の病気であるという認識(報酬系の脳回路の話もきちんと出てきます)、保健所など適切な機関への相談の仕方(ハードルをどう乗り越えるか)、自助グループの実際、スリップ(つい飲んでしまった!)への対応などなど…これらは文章で書かれたらこれほどすっきり頭にはいってこなかったでしょう。マンガは偉大です。ストロング(9%など高アルコール飲料)系飲料にはまっているなら、あるいはそんな家族がいるなら取り返しがつかなくなる(失職・離婚・肝硬変・自殺などなど)前に読んでみることをおすすめします。

依存症からの回復への道しるべというだけではなく、依存とは「心の穴」を埋める行為であることまで描かれていることもすばらしい。そうなると、ゲーム依存やスマホ依存も含めて依存症の根底にある「物質的には満たされたがゆえに現代人が生きがいを感じにくい=心に穴を持つ」というところまでつながっていきそうです。

だらしない夫じゃなくて 依存症でした

三森 みさ 著

時事通信社 1300円税別

2020年3月刊行

※clickするとm3ストアにリンクします

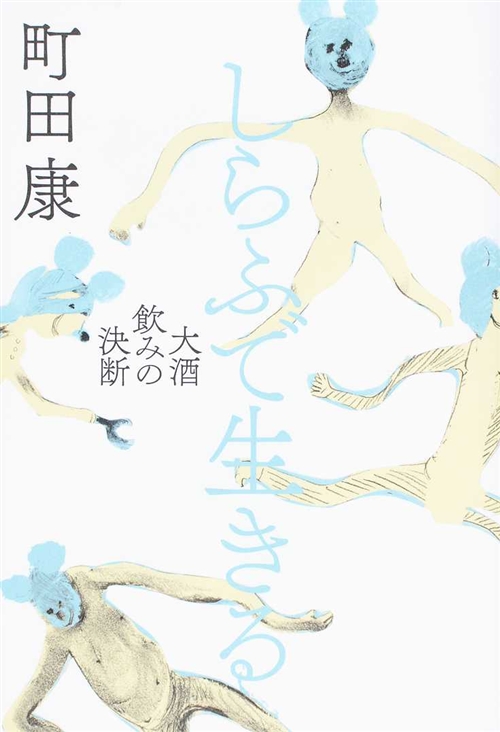

アルコール依存症 哲学編:「しらふで生きる」

ここまで読み進めてきたら、依存症の根底にある満たされない空虚感を文学的に描いた三冊目、独特の文体が少し難解ですが芥川賞作家・町田康さんの「しらふで生きる 」も読んでみましょう。「人生の目的地を、楽しみ、と誤って設定し、急いでいたが、本当はそれが、死、であることを知り、死を恐れる気持ちから急ぎたくなくなり、また、なにもない瞬間を大事に思いたい、という心境に到った。」――人生の目的地が楽しいはずと思い、楽しくない自分とのギャップを酒・クスリ・ギャンブルなどへの依存で埋める、それが依存症だ、と喝破してくれます。そして「酒を飲んでも飲まなくても人生は寂しい」という文章には深くうなずきました。

依存症に到らず、寂しい人生の一里塚として節度をもって酒を楽しめる人間であれば、節度をもって楽しめばよい。しかし人は弱く、依存に落ち込みやすい。社会全体も依存者を作り出すことでビジネスにしている部分があることも否定できませんね。

しらふで生きる

大酒飲みの決断

町田 康 著

幻冬舎 1500円 税別

2019年11月刊行

※clickするとm3ストアにリンクします

ここまでは、アルコール依存を消費者(=飲酒者)目線で読んできましたが、最後に医療者、特に薬剤師目線で考えてみます。

アルコール依存症、日本では診断されているのは100万人、予備軍が300万人くらいとういわれていますが、依存症として治療を受けているのは5万人前後にすぎません。治療の必要があるにもかかわらず、治療を受けていない人の数・割合を「治療ギャップ」と呼びますが依存症ではこのギャップが大きいことが特徴です。2013年の実態調査「わが国における飲酒の実態把握およびアルコールに関連する生活習慣病とその対策に関する総合的研究 」では、アルコール依存症と同定された対象者の80%は生活習慣病や肝障害で医療機関を受診していますが、依存症そのものの治療を受けた者の割合は10%強にすぎません。つまり依存症者の多くは医療機関を受診しているのですが、依存症が引き起こす二次的な健康問題の治療をしているだけで、その根本にある依存症の治療にはつながっていないという現実があるのです。

依存症者も診察室ではしらふで取り繕っています。しかし、診察室をでれば素がでることも多い。薬剤師さんから薬を受け取ろうとする高血圧や高脂血症、肝障害の患者さんたちの根底にあるかもしれないアルコール依存・・・そこに気づくチャンスを薬剤師さんは持っているのではないでしょうか。そんなチャンスを依存症治療につなげられないか・・・と感じます。そんな期待も重ね合わせて、今回紹介した三冊で薬剤師さんにもアルコール依存症とはどんなものなのか知っていただけたらと思います。

それでは、また次回。

.png?1734662155)