第2回:「薬剤師の在宅ありき」に込められた薬局経営者の想い

国の政策に伴い、病棟から在宅へと移行しつつある医療の現場。これを背景に薬剤師の働き方も、店舗だけではなく在宅医療へと広がりを見せるようになりました。福岡や首都圏で合計29の薬局を展開しているHyuga Pharmacy(ヒューガファーマシー)は2008年の創業時から、在宅医療に力を入れている薬局の一つです。

そこで本企画「在宅医療で薬剤師は何ができるのか?」では全6回にわたり、同社の取り組みについて、取締役事業部長の城尾浩平さんにお話を伺います。

創業からの変遷についてうかがった前回(第1回「Hyuga Pharmacyにおける在宅への取り組み」)に続き、今回はHyuga Pharmacyが在宅医療に力を入れる理由をお聞きしています。

来るべき少子高齢化社会を見据え「在宅医療ありき」で薬局を創業

Hyuga Pharmacyが展開する「きらり薬局」は2008年の創業当時から在宅医療に取り組んでいます。早期から在宅に力を入れていた理由を教えてください。

城尾

創業当時はまだ、薬剤師による訪問薬剤管理が評価されはじめたころです。患者さんの自宅や介護施設などに薬剤師が出向いて積極的に服薬指導や薬剤管理をしている薬局は多くありませんでした。

そんな時代に、なぜ当社が在宅医療に力を入れたかというと、社会のニーズ拡大が明らかだったからです。創業者の黒木は、「少子高齢化とともに在宅医療は薬局の必須業務になる」と確信をもち、いち早く在宅医療に取り組みました。人材や設備をととのえ、拡大するだろうニーズに対応するため準備をすすめました。(第1回「Hyuga Pharmacyにおける在宅への取り組み」)その後、地域包括ケアシステムの推進や「患者のための薬局ビジョン」の発表、診療報酬改定における在宅患者調剤加算の新設など、想定通りのスピードで在宅医療の必要性が高まっていったという感じですね。

Hyuga Pharmacy(ヒューガファーマシー)株式会社取締役事業部長の城尾浩平さん

在宅医療に取り組むほどにその重要性を実感

そこまで在宅医療にこだわる理由は何でしょうか。

城尾

黒木が描く「薬局のあるべき姿」が「在宅に取り組むこと」だったからです。

起業前、製薬企業のMRをしていた黒木は「『ヤクルト』のように、薬も自宅に届けられるようになれば、患者さんやご家族にとっても安心にちがいない」「薬のデリバリーをすることができれば、足が不自由な患者さんにもきっと便利なはず」と、在宅医療にフォーカスを当てた薬局の立ち上げを考えていました。当時、私は他社の薬局に勤務していましたが、黒木のそんな熱い思いを何度も聞かされたことを覚えています。

薬局で患者さんを待っているだけではなく、「患者さんのもとへ駆けつける薬局」でありたい。

私たちが在宅医療に注力する理由はここにあります。

「きらり薬局」を立ち上げて在宅医療を推進するなか、周囲の医療従事者からの話に、在宅医療の重要性を再認識することも多くありました。近隣の病院に勤務する薬剤師からは、「入院中は患者さんの服薬管理はできるが、退院後にどうなったのか分からない。在宅医療なら患者さんの生活環境も見えるから、実際に則した服薬指導をできる」という声を聞くことも。医療従事者として療養の観点での重要性に気づくと同時に、自社の取り組みは間違っていないと自信につながっていきましたね。

在宅医療で大切にしていることは何ですか。

城尾

ビジョンに掲げている「患者さんが24時間365日、自宅で「安心」して療養できる社会インフラをつくる」、そして「処方箋を元気に変える」の二つに尽きます。

一つ目に対しては前回述べた通りで、社会の仕組みを変えるという意味です。ヤマト運輸は誰もが手軽に宅配便を送れるインフラを整え、日本の流通を変えました。「きらり薬局」も薬をご自宅に届け、服薬の指導をすることで日本の在宅医療を変えたい。薬を必要としている患者さんのもとに必要な薬が必要な量だけ届き、適切な指導のもと服用できる環境を整えることが、高齢化社会における薬局・薬剤師のあるべき姿だと考えています。

二つ目の「処方箋を元気に変える」とは、質の高い対人サービスを意味します。薬を患者さんの自宅に届けるだけでなく、さらに一歩踏み込んで患者さんが元気になるようなサービスを提供するのが、当社が考える薬剤師のミッションです。接遇や情報提供など、患者さんを元気にするには何が必要で、何が求められているかを薬剤師自身が考えて行動することが大切だと思います。

在宅医療に取り組んで良かったこと、医療の現場に変化はありましたか。

城尾

薬剤師として新たな役割に気づくことで仕事が楽しくなった、という薬剤師の声を聞きます。実際に、私も在宅訪問をはじめたころの感動や驚きは、いまも鮮明に覚えています。患者さんの暮らしの中に飛び込むことで、薬局のカウンターでは知り得ない情報を知ることができる、それによってよりよい服薬指導ができる。それに、自宅や施設に赴くと、自然に会話も弾みますし、患者さんのご家族ともコミュニケーションをとれることも、現場で働く薬剤師のやりがいにもなっているようです。

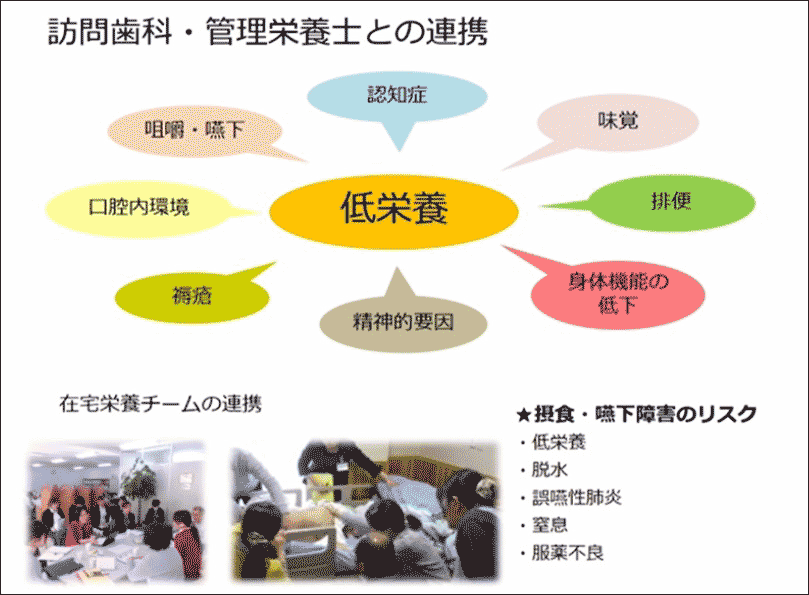

さらに、他職種と患者さんの情報を共有することで、きめ細やかなケアや服薬指導ができるのも良いところです。患者さんに寄り添った服薬指導をしたい、と考える薬剤師にはまたとない活躍の場だと思います。

また、患者さん以外にもよい変化があります。

他職種との交流が増えることです。介護施設の職員さんの送別会に呼んでいただいたり、福岡から関東に転勤した職員さんとその後再会し、訪問先を紹介していただいたり、なんてこともありました。

なにより、現場で働く薬剤師が患者さんや他職種の人たちとのよい関係性をみずから作っていることがうれしいですね。自分たちの役割を知ることで、仕事のやりがいも高まっているのではないでしょうか。

店舗だけではなく在宅に取り組むことで、良いサイクルが生まれていることがわかりました。次回は、在宅医療で薬剤師に期待されていることについてお聞きします。

.png?1765760115)

.jpg?1743033189)