処方薬をより深く理解するための臨床推論

今回のm3ラーニングのテーマ

「処方薬をより深く理解するための臨床推論」です。 講師の東京医科大学病院 総合診療科 教授 平山先生からお話を伺いました!

医療における薬剤師の果たす役割は大変大きいものです。最近はドラッグストアで取り扱い可能になった市販薬も増えていますから、「いったん資格は取ったものの、さらに勉強したい」と考える薬剤師の方も多いのではないでしょうか。今回ご紹介する講座は、医学生向けに行われている講義とほぼ同様の内容が扱われており、実際の医療現場で医師がどのように患者の診察から診断までを行うのか、具体例から学べます。医師の処方薬に対する理解を深めるだけでなく、緊急性の高い疾患を見分け、受診勧奨をするか否か判断する助けともなるでしょう。

「臨床推論」とは

一言に「臨床推論」といってもその範囲は広く、多岐にわたります。この講座では主に「診断推論」について述べており、医師が患者の症候把握から診断に至るまでにどのような過程を踏むのかを解説します。

この「臨床推論」という概念はここ十数年程で、教育上も大変重要視されてきました。一昔前までは病名やそれぞれの病気の症状、またその病気の診断をするまでに行う検査方法や治療方法といった縦割りの学び方をしていました。そのため、診断までの過程も実際の現場に出てから先輩医師を見て学ぶといった仕方で診療していたものです。

ですが近年では、この過程を医学生や初期研修医にも体系的に教える必要性を訴える声が高まり、約3年前に文部科学省が医学生向けのコアカリキュラムにも組み込むよう改定されました。通常、医学生が学ぶ全ての「臨床推論」を薬学生や現役の薬剤師が学習する必要はないかもしれませんが、今後は薬学生向けのコアカリキュラムにも組み込まれてくることが期待されます。

ゆくゆくは薬学教育においてもクリティカル疾患にはどのようなものがあるのか、またその疾患の特徴となる症候はどのようなものかを学ぶ必要があると思われます。そうすることで、実際の現場において医師の処方する薬剤へのより深い理解につながり、よりよい医療が提供できるようになるでしょう。

クリティカル症候の見分け方を学ぶ

この講座は、第1部の「臨床推論概論」、第2部の「頭痛・胸痛・腹痛」、第3部の「発熱・体重減少・浮腫」で構成されています。

第1部では仮説演繹法の3つの軸等について知り、医師がどのような過程を経て診断にたどり着くのかについて学びます。本講座の根幹を成す部分となっています。

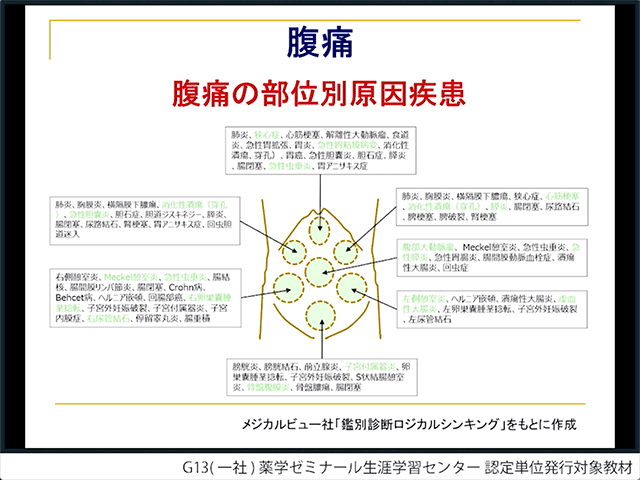

第2部では比較的頻度の高い症候である「頭痛・胸痛・腹痛」を取り上げ、見逃してはいけない急性冠症候群(ACS)や大動脈解離、肺動脈血栓塞栓症をはじめとするクリティカル疾患の見分け方を紹介。また、それ以外の病気に対してどのような薬剤が使われるかといった内容が扱われます。

第3部では疼痛を主訴としない比較的頻度の高い他の症候、「発熱・体重減少・浮腫」を取り上げ、抗菌薬使用における原則や発熱の3大原因などを説明。危険性の高い疾患には何があるのか、それぞれの疾患をどのように見分けられるのかが取り上げられます。また、発熱に関するチャプターではよくある急性扁桃腺炎に対する処方の注意点といった内容も扱われます。

この講座を受講することで得られること

以前、臨床実習で私の診療科に来ていたある薬学生は、「自分たち薬学生は、医師の先生方がこのような過程を経て診断をしていくのだという『臨床推論』を全く学んでいない。自分たちにもこのようなレクチャーはあって然るべきだ」と語っていました。

本講座で「臨床推論」について学ぶなら、医師との相互理解を深め、さまざまな齟齬を避けることができるようになるでしょう。また、実際に危険性の高い症候を示している患者さんに会った場合に受診勧奨をするのにも役立つことでしょう。

.png?1764143611)

.jpg?1743033189)