第105回国試にみる薬剤師の未来とは

2020年3月24日、第105回薬剤師国家試験の結果が発表されました。近年の国試の中でも難易度が高いとされた今回の試験の結果を受けて、薬学ゼミナールの学長である木暮喜久子氏が、薬剤師国家試験の傾向を分析し、これから求められる薬剤師像について語ります。

第105回の国試は近年一の難易度

まずは第105回の総評をお願いします。得点率がかなり低かったとうかがいましたが。

最初に第105回薬剤師国家試験の結果をみておきましょう。今回、受験資格が4年制薬学過程卒業から6年制になった2012年以降、もっとも高い難易度でした。薬ゼミの自己採点システムを利用した総合平均得点率は、104回は71.1%、今回は67.6%で、得点分布でも低得点層の増加が目立ちました(表1:自己採点システム入力者12,658名結果)。

表1 103~105回薬剤師国家試験の出題形式別平均得点率(得点)比較

| 出題形式 | 105回 | 104回 | 103回 |

|---|---|---|---|

| 必須(90問) | 80.0%(72.0点) | 85.9%(77.3点) | 81.5%(73.4点) |

| 理論(105問) | 60.5%(63.5点) | 59.4%(62.4点) | 59.2%(62.2点) |

| 実践(150問) | 65.3%(97.9点) | 70.5%(105.8点) | 67.8%(101.7点) |

| 合計 | 67.6%(233.4点) | 71.1%(245.3点) | 68.7%(237.1点) |

*薬学ゼミナールの第105回薬剤師国家試験自己採点システム(薬ゼミ自己採点システム)の結果(3月25日現在、12,658名入力)

難しかった理由は、次回の106回から適用される『新出題基準』、『改訂コアカリ』、『実務実習ガイドライン』を見据えた出題が増え、臨床現場での実践的な問題も多く出題されていることが挙げられます。薬剤師国家試験は社会のニーズに合う、「求められる薬剤師」を選抜する試験だということを示していると推定します。

「世に求められる薬剤師」について具体的には?

『患者のための薬剤師ビジョン』に策定されている『モノからヒトへ。対物業務から対人業務へ。顔が見える薬剤師へ』が挙げられる薬剤師像です。地域包括ケアの推進に貢献する「かかりつけ薬局」や「健康サポート薬局」もありますし、多職種連携・タスクシフティングも必要です。また、処方設計・処方提案に参加できる薬剤師が求められているといったことが背景にあります。

このような薬剤師として活躍できる職能(知識や思考など)を備えているかを確かめるための問題が国家試験にも出題されています。例えば『かかりつけの薬剤師だから気がつく副作用』についてなどです。また、処方提案に関しても『Aという薬が投与されていて副作用が出ている、Bという薬への代替を医師に提案する』というような出題がありました。

問252—253(代替薬の提案)

23歳女性。母親に連れられて病院を受診した。母親の話では、幻覚や妄想と思われるような意味の分からないことを話すようになったとのこと。今年、大学を卒業して企業で働き始めたが、最近は欠勤気味であった。

患者は統合失調症と診断され、ハロペリドールによる治療を開始した。しかし、手の震えなどの錐体外路症状の訴えが患者からあったため、医師より代替薬について相談があった。

問252

この患者に対し、薬剤師が推奨できる薬物として適切なのはどれか。2つ選べ。

- ブロムペリドール

- スピペロン

- アリピプラゾール

- リスペリドン

- クロザピン

解答: 3、4

問253

医師に提案したそれぞれの薬物のもつ作用の特徴として、適切なのはどれか。2つ選べ。

- セロトニン5-HT2A 受容体遮断作用

- ヒスタミンH1受容体遮断作用

- ドパミンD2受容体部分刺激作用

- アセチルコリンM1受容体遮断作用

- アドレナリンa1受容体部分刺激作用

解答: 1、3

また、以前であれば糖尿病とはどんな疾患かと概念を聞くような問題でしたが、『糖尿病など基礎疾患がある患者への対応や投薬方法など』というような、患者さんに寄り添うための実践的な出題になってきています。これは現場の薬剤師業務の変化を表していると言えます。

これからの薬剤師は検査値から読み解く力が必要

ほかに特徴的な出題はありましたか?

グラフや図表から解答を導くといった理解力や考える力が必要な問題が多く出題されています。また、患者さんの検査値を載せている問題が多く出題されていますが、基準値の記載がなかったことです。実際の処方せんに基準値が記載されることもありますが、これからの薬剤師は基準値とその意味を知っておく必要性を示唆していると思います。薬剤師は、与えられたデータや検査値を読解し、臨床現場で活用する力、問題解決能力が必要とされると思います。

問236—237(基準値の記載がない問題)

60歳男性。喫煙歴なし。極端な運動不足である。特定健康診査の案内が来ていたので、健診を受けることになった。後日、実施機関から健診結果及びこれに応じた生活習慣の改善に関する情報が届いたので、自宅近くの薬局を訪れ、薬剤師に相談した。健診結果は身長165cm、体重81.7kg、BMI30、腹囲100cm、収縮期血圧155mmHg、拡張期血圧95mmHg、中性脂肪220mg/dL、HDL-C35mg/dL、空腹時血糖値90mg/dL、HbA1c 5.2%(NGSP 値)であった。

問236

この特定健康診査の結果から、この男性は特定保健指導の対象者となった。その原因となった検査項目として誤っているのはどれか。1つ選べ。

- 血圧

- 空腹時血糖値

- 腹囲

- 中性脂肪

- HDL-C

解答: 2

問237

特定健康診査の結果に基づき、この男性に対して行われる特定保健指導に関する記述のうち、正しいのはどれか。1つ選べ。

- 生活習慣の改善の意識付けを行うための「情報提供」の段階である。

- 生活習慣の改善に関する「動機付け支援」の段階である。

- 生活習慣の改善に関する「動機付け支援」に加え、糖尿病に対する栄養指導を 受ける段階である。

- 早期に介入し、行動変容を促す「積極的支援」の段階である。

- この男性への特定保健指導の階層化において、年齢を考慮する必要はない。

解答: 4

物理・化学・生物などの基礎科目は、臨床との関連を意識した出題になっています。画像診断法(物理)、糖尿病治療薬アカルボースの構造(化学)などが出題されています。特に生物は、ウエスタンブロットや遺伝子に関する出題が多く、薬剤の投与前と投与後の心電図から投与された薬剤を判断する問題も出題され、よく出題される解糖系などは出題されていませんでした。

卒業後、現場ですぐに活躍できる薬剤師、を想定しているのですね。

はい。薬剤師は3月に資格を取得したら、4月にはもう臨床の現場に立ちます。新人でもベテランでも、患者さんからしたら同じ「薬剤師」。即戦力としては難しいですが、いま求められる薬剤師としての考え方、姿勢は備えていることが求められます。

「解なし」や採点に当たって考慮した設問が例年3~5問あるのに今回は1件であった理由も、そこにつながりますか。

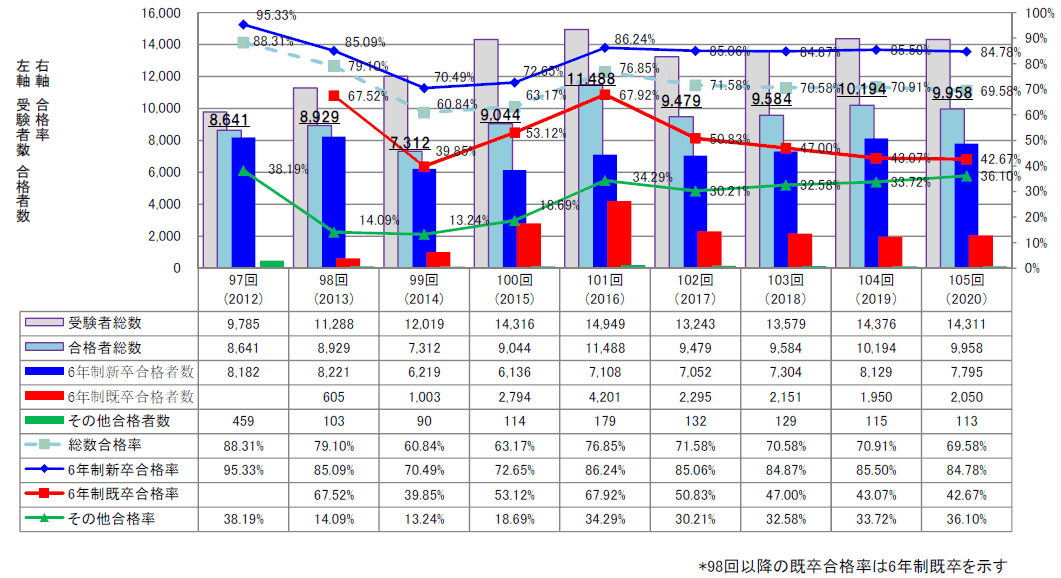

多少あると思います。国家試験の合格基準は、以前は、正答率65%の絶対基準でしたが、101回から相対基準(104回から禁忌肢の導入)になりました。第105回の合格ラインは、全問題の得点が61.7%(345点換算で213点)で、近年の国試ではもっとも低い合格ラインとなり(104回225点、103回217点)難しい試験だったといえます。しかし、図1、表2を見ていただくと全体の合格率は69.58%(104回は70.91%、103回70.58%)で、考慮した問題が多くても少なくても大きな変動がない合格率です。

図1 薬剤師国家試験合格率推移・合格者数推移(6年制以降)

表2 第105回薬剤師国家試験の合格率(厚生労働省)

| 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |

| 総数 | 69.58% | 15,785名 | 14,311名 | 9,958名 |

|---|---|---|---|---|

| 6年制新卒 | 84.78% | 10,276名 | 9,194名 | 7,795名 |

| 6年制既卒 | 42.67% | 5,119名 | 4,804名 | 2,050名 |

| 旧4年制卒・受験資格認定者 | 36.10% | 390名 | 313名 | 113名 |

※複数解答問題:1題(問299は、複数の選択肢を正解として採点)

※105回合格基準:

・全問題の得点が426点以上 (注)配点は1問2点(690点満点)、

・必須問題について、全問題への配点の70%以上で、かつ、構成する各科目の得点がそれぞれ配点の30%以上

・禁忌肢問題選択数は2問以下で合格

もし、105回も正答率65%が合格ラインだったとしたら、全体の合格者数は6,000名ほどしか合格しませんでした(薬ゼミ自己採点システムの結果)。実際は9,958名が合格しています。今回の試験でも正答率が10%以下で識別指数の悪い問題がありましたが、「解なし」などの扱いでなく採点をしています。これは『正答率が低い難問もこれからの薬剤師にとって重要な問題である』というメッセージでもあります。何人合格させるかで、合格ラインを決めていると言われる方もいます。

106回も実践問題を中心に難易度が高い傾向が続くか

次回の試験からは、『新出題基準』、『改訂コアカリ』、『実務実習ガイドライン』に沿って試験が作成されますが、お話したように既にその内容は105回国試にも盛り込まれていますので、全体の問題の傾向は変わらないはずです。例えば、『実務実習で学ぶべき代表的8疾患*』に関する問題が多く出題されていますが、疾患の概念だけではなく、臨床現場でどのように患者さんのケア・フォローをしていくべきかという実践を問う内容もありました。

*代表的な8疾患:がん、高血圧症、糖尿病、心疾患、脳血管障害、精神神経疾患、免疫・アレルギー疾患、感染症(薬学実務実習に関するガイドライン 2015年2月 文部科学省)

また、『改訂コアカリ』では、臓器別・疾患別になり、薬理・治療を一緒に記載しており、それに沿った出題が多くなるでしょう。実際に、実務の分野では『薬物治療をどのような方針でやるべきか(薬物治療方針)』といった出題も見られます。これからも現場での臨床能力を問う問題や科目の壁を超えた複合問題が増えるでしょう。

「国家試験は難化した」したというお話でしたが、試験で求められる思考力や問題解決能力が、これからの薬剤師に必要なスキルであり、そういった仕事が増えていく、ということですね。

そうです。出題傾向を知ることは、国家試験受験者だけでなく、現役の薬剤師にとっても重要な指針です。

非薬剤師や登録販売者もいらっしゃる現場の薬局で、薬剤師が果たすべき役割は、『モノからヒトへ』、つまり『患者さんにどれだけ寄り添えるか』です。

薬局で処方せんや患者さんの症例に対応する際は、「薬理」「化学」などカテゴリーに分かれていませんよね(笑)。対人業務は複合的な思考力と問題解決能力が必要です。現国試の科目の壁を超えた出題は、まさに臨床現場と直結しているんです。

国家試験に合格した方々は、現場で患者さんや他の医療従事者とコミュニケーションをとって、たくさん経験を積んでいただきたいです。薬も大切ですが、臨床現場を知り、患者さんに寄り添える薬剤師になってくれることを期待します。

もちろん、現在薬剤師として活躍されている方は、患者さんに寄り添うこと、臨床的能力、問題解決能力が必要であり、医師に処方提案をすることなどで職能を発揮することが求められています。

.png?1764143611)

.jpg?1743033189)