プラセボ効果の源泉を探る―プラセボを投与する文脈とその効果の違い

前回は「プラセボ」という言葉の歴史を紐解きながら、その概念が時代と共にどう変化してきたのかを考察した。語源をさかのぼる中で垣間見てきたのは、プラセボという言葉に含まれている意味が「偽薬」そのものというよりはむしろ、その「偽薬」を使う人の振る舞いであったことだ。医療者と患者の関係性の中でプラセボという概念が育まれてきたことは、薬理学的知見から描き出される薬の効果とは異なる視点を模索している本連載にとって、重要な意味を持つ。

現代医学においてプラセボは「薬理学的に不活性な物質や、病態生理に直接影響を与えない薬や施術行為」と定義されることが一般的である1)。そして、プラセボを用いた治療を考える際には、大きく3つの文脈を想定することができる【表1】。今回は、プラセボを投与する文脈とその効果の違いについて、①と②の状況を考察したい。

| プラセボを投与する文脈 | 投与状況 | |

|---|---|---|

| 文脈① | 二重盲検プラセボ対照ランダム化比較試験 | あなたが受け取る薬は実薬かもしれないし、プラセボかもしれない |

| 文脈② | 実薬だと信じ込ませたうえでラセボを投与 | あなたは(本当はプラセボだけれども)強い効果が期待できる薬を受け取るだろう |

| 文脈③ | 事前にプラセボであることを明かしてプラセボを投与 | あなたがこれから飲む薬は“単なる”プラセボです |

二重盲検下におけるプラセボの服用

薬の効果を検証するために行われるランダム化比較試験は、研究に必要な一定数の被験者を、実薬を投与する群とプラセボを投与する群の2つの集団にランダムに割り付ける。近年ではプラセボを用いず、標準治療と標準治療に被験薬を上乗せ投与した治療を比較する研究デザインも増えてきた。このような背景として、プラセボ投与をめぐる倫理的な問題は軽視できないが、これについては別の機会に言及したい。

ランダム化比較試験において実薬を投与する群、プラセボを投与する群、どちらの群に割り付けられているのかを被験者や治療担当医が知ってしまうと、どんな事が起こり得るだろうか。例えば、被験者が(プラセボではなく)実薬の投与を受けていることを知ってしまったら、副作用を心配する人では薬と直接的な因果関係が無いものも含め、有害事象を多く報告するかもしれない。あるいは薬の有効性に対して大きな期待や関心を抱いている人では、その効果を過大に報告するかもしれない。

とりわけスタチンのような慢性疾患用薬の臨床試験では、実薬の投与を受けていることを知ってしまうことで、健康に対する関心が高まり、生活習慣などを見直す被験者も現れるかもしれない。この場合、薬の効果とは無関係に血圧、血糖値、脂質などの臨床検査値が改善する可能性も指摘できる。実際、盲検化されていないランダム化比較試験では研究結果を過大に報告することが知られている2)。

他方で、被験者が(実薬ではなく)プラセボの投与を受けていることを知ってしまったら、薬物治療を受けていないという不安感から、些細な体調変化でも、こまめに報告するかもしれない。臨床ではあまり問題にならない軽度な有害事象や因果関係が明確でない有害事象も多数報告されることになろう。むろん、このような心理的状況や行動の変化は、治療を担当している医師にも同様に起こりえる。

薬の効果を適切にプラセボと比較するためには、研究に関わる人の行動や心理状態を、実薬を投与する群とプラセボを投与する群で偏りなく同等にする必要がある。このような偏りを排除するために、どのような治療が行われているのかを分からなくする配慮が盲検化と呼ばれる手法だ。

一般的に被験者、治療担当医の双方を盲検化する手法を二重盲検と呼ぶ。二重盲検プラセボ対照試験において被験者は、自分が飲む薬は実薬かもしれないし、プラセボかもしれないという状況にある。これが【表1】の文脈①に相当する状況であるが、2群比較の均等割り付け(実薬群とプラセボ群の割合が1:1)で行われるプラセボ対照ランダム化比較試験の場合、被験者がプラセボに割り当てられる確率は50%となる。逆に言えば、薬物治療を受けることができる確率も50%である。

こうした状況は、プラセボを「実薬です」と偽って服用してもらうような文脈、すなわち【表1】の②の文脈とは大きく異なる。服薬する被験者からすれば、それがたとえプラセボであっても実薬だと信じて服用するため、薬物治療を受けることができる確率は100%だからだ。つまり、【表1】に示した文脈の違いは、薬を服用する患者にとって、有効な治療を受けることができる確率の違いに他ならない。ちなみに③の文脈ではプラセボを服用することが明らかなので、患者にとって薬物治療を受けることができる確率は0%となる。

二重盲検プラセボと、効果があると偽って投与されたプラセボの比較

二重盲検プラセボ対照ランダム化比較試験におけるプラセボ投与(文脈①)と、プラセボが実薬であることを装って投与される状況(文脈②)では、同じプラセボでも得られる効果は異なるのだろうか。こうした疑問に答えるデータは決して多くはない。しかし、効果があると偽って投与されたプラセボは、二重盲検下で投与されたプラセボと効果が変わらないか、あるいは劣っている可能性が指摘されている1)。

片頭痛に対し、リザトリプタン、プラセボ、治療なしを比較した検討したランダム化比較試3)では、被験者が服用している薬について、プラセボか否かが不確実であろうが確実であろうが、鎮痛効果に明確な差を認めなかった。

この研究では、片頭痛患者66人における453回分の片頭痛エピソードが解析対象となっている。被験者は初回の片頭痛時には何も治療を受けず、2回目以降の頭痛時にリザトリプタン(10mg)もしくはプラセボをランダムに投与された。なおプラセボ、及びリザトリプタンとして手渡される薬には【表2】に示したように3種類のラベル付けがなされている。プラセボを投与される被験者からすれば、「プラセボ」もしくは「リザトリプタンかプラセボ」とラベル付けされた薬は治療の実態に即した正しいラベルと言えるが、「リザトリプタン」というラベルは治療実態に即していないため正しくないラベルである。

【表2】被験者における治療文脈における実際の治療とラベルの審議(参考文献3より作成)

| 治療ラベル(被験者における治療文脈) | 実際の治療と治療ラベルの真偽 | |

|---|---|---|

| プラセボ | リザトリプタン | |

| プラセボ(有効な治療を受ける可能性0%) | 正しい(真) | 正しくない(偽) |

| リザトリプタンかプラセボ(有効な治療を受ける可能性50%) | 正しい(真) | 正しい(真) |

| リザトリプタン(有効な治療を受ける可能性100%) | 正しくない(偽) | 正しい(偽) |

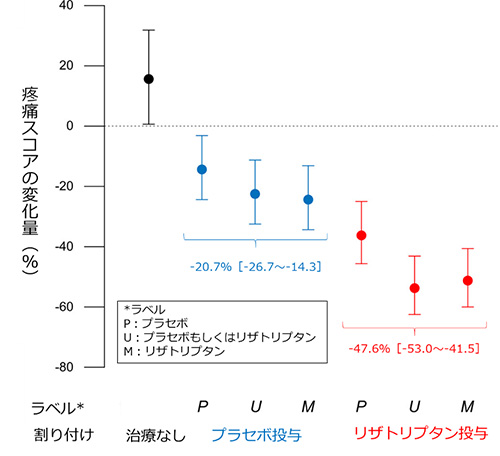

【図1】片頭痛発症から30分、及びその2時間後の疼痛スコア変化(%)(参考文献3より作成)

主な結果を【図1】に示す。片頭痛の発症から30分後に記録された疼痛スコアと、その2時間後に記録された疼痛スコアの変化量(%)は、治療なしと比べるとリザトリプタンの投与で大きく減少しているが、プラセボの投与でも減少を認めている。このことからプラセボ効果の存在は明らかであるが、この研究結果で注目したいのは、プラセボだろうがリザトリプタンだろうが、そのラベル付け、つまり被験者が有効な治療を受ける可能性を知ることは、治療効果とはあまり関係がないという点である。

この研究ではまた、プラセボとしてラベル付けされたリザトリプタンと、リザトリプタンとしてラベル付けされたプラセボの有効性に統計的有意な差はなく、さらにはプラセボとラベルされたプラセボでも疼痛は軽減していた。つまり、プラセボとわかってプラセボを服用しても疼痛軽減効果が期待できるということだ。次回はプラセボと分かっていながらもプラセボを服用する文脈、つまり【表1】の③の状況下におけるプラセボ効果について考察したい。

プラセボを投与する文脈は「二重盲検プラセボ対照試験」、「実薬だと信じ込ませたうえでプラセボを投与」、「事前にプラセボであることを明かしてプラセボを投与」の3つに分けることができる。

薬を服用する患者にとってこれらの文脈の違いは、有効な治療を受けることができる確率の違いであり、それぞれ50%、100%、0%となる。しかし、これら状況の違いが生み出すプラセボ効果の差異は極めて小さいことが知られている。驚くべきことに、有効な治療を受けることができる確率が0%、すなわち「事前にプラセボであることを明かしてプラセボを投与」しても何らかの効果が期待できる。

【参考文献】

1) BMJ. 2020 Jul 20;370:m1668. PMID: 32690477

2) BMJ. 2012 Feb 27;344:e1119. PMID: 22371859

3) Sci Transl Med. 2014 Jan 8;6(218):218ra5. PMID: 24401940