ホメオパシーの是非をめぐる論争-疑似科学におけるプラセボ効果

プラセボ効果は、暗示による健康状態の変化と考えている方も多いかもしれない。つまり、プラセボを服用する人が本物の薬だと信じこむことによって生じる効果というわけだ。しかし一方で、「事前にプラセボであることを明かしてプラセボを投与」しても何らかの効果が期待できることが知られている。第4回はホメオパシーと呼ばれる医学体系を例に、科学と疑似科学の論争を医療の文脈で考察しながら、疑似科学におけるプラセボ効果の取り扱いについて論じてみたい。

前回はオープンラベルプラセボと、その臨床的な効果について考察を加え、プラセボ効果の解釈や意味付けの仕方によっては、医療行為を非科学的なものに変貌させてしまう可能性を指摘した。とはいえ、「科学的である」とはどういうことだろうか。科学性を謳ってはいるものの、科学的方法と相容れない主張や信念を疑似科学と呼ぶが、科学と疑似科学の線引きは長きにわたり論争の的なっており、現在においても明確な回答は与えられていない1)。今回はホメオパシーと呼ばれる医学体系を例に、科学と疑似科学の論争を医療の文脈で考察しながら、疑似科学におけるプラセボ効果の取り扱いについて論じてみたい。

ホメオパシーとは

ホメオパシーは18世紀の末、ドイツの医師であるサミュエル・ハーネマン(1755~1843年)によって創始、体系化された治療概念である。その基本的な考え方は「症状をおこす成分は症状を取り去る」という類似の法則に基づいており、「症状を起こす成分」を薄めるほど強い効果が得られるとされている2)3)。この極端に希釈した「症状を引き起こす成分」から作られたホメオパシー独特の丸薬をレメディーと呼ぶ。

類似の法則とは、「疾病を引き起こす成分を人体に投与することによって疾病を治癒することができる」という主張に他ならない。さらに疾病を引き起こす成分は、より微量であるほど効果的というわけだ。しかし、あらためて考えるまでもなく、血糖値を上昇させるような食べ物を摂取し続ければ、糖尿病の発症リスクは高まるだろうし、脂質異常症や高血圧症もまた然りである。この類似の法則は、現代における病態生理学的な知見とは相いれず、その内容を正当化するための合理的な根拠や経験的事実が限られているという意味において、ある種の教義と言っても差し支えない4)。

一方で、ワクチンは類似の法則に当てはまる良い例なのではないか? という指摘もできるかもしれない。一般的にワクチンは、不活化あるいは弱毒化されたウイルスを体内に注射するとことで、そのウイルスに対する免疫、すなわち感染症に対する予防効果を獲得するからだ。しかし、ワクチン成分によって感染症が引き起こされるわけではないだろう。また、ホメオパシーを支持する人の多くはワクチンの接種に対して否定的な価値観を有するといわれている。

ホメオパシーの是非を巡る論争

現代科学では合理的に正当化することが難しいホメオパシーの考え方であるが、200年にも及ぶ歴史の中で様々な論争が繰り広げられてきた。むろん、ホメオパシーは非科学的な医学体系であるといった批判がその中心である。一方でホメオパシーの支持者は、あからさまに治癒に役立つ方法論を、それがどのように作用するかを説明できないからといって、安易に否定するのはいかがなものか? という主張を展開してきた2)。

意外なことに1800年代の初頭には、ホメオパシーに何らかの効果が期待できる可能性を示した研究が報告され、医学者たちの関心を集めている。あまり知られていないかもしれないが、ホメオパシーのレメディーに関する研究は、臨床試験としては最も古いものの一つである5)6)。ホメオパシーの支持者たちは、こうした実証的研究(いわゆるエビデンス)を引用しながら、その効果の正当性を論じてきた。このような観点からすれば、ホメオパシーが非科学的な治療体系であり、ニセ医学だと断言することも難しいかもしれない。何をもってして「科学」と定義すべきか? という問いに対して、明確な回答を与えることが困難な理由が良く分かると思う。

もっとも、同じ治療であっても有効性が示された研究や、そうでない研究が混在することは少なくない。研究手法や被験者背景、あるいは偶然の影響によって効果の大きさがばらつくためだ。結果が相反している研究が数多く存在する場合において、過去の研究結果から一定の示唆を得る方法がシステマティックレビューやメタ分析と呼ばれる研究手法である。すでに報告されている研究結果を網羅的に集め、定性的な評価を行うのがシステマティックレビューであり、各研究で示されている治療効果の大きさ(相対危険度など)を統計的に統合する手法をメタ分析と呼ぶ。

1997年にLindeらは、ホメオパシーで用いられるレメディーの効果が、プラセボで報告された効果と同等であるかどうかについて、システマティックレビューとメタ分析を行った7)。119件の研究をレビューし、89件のデータをメタ分析した結果、レメディーの治療効果はプラセボに比べて2.45倍、統計的にも有意に優れるという意外な結果が得られた(オッズ比2.45[95%信頼区間 2.05~2.93])。

この研究結果の妥当性が低いことについて、プラセボ効果を考察してきた僕たちなら理解できるように思う。プラセボ効果はプラセボがもたらす直接的な影響というよりはむしろ、人と人との関係性によってもたらされるという前回までの考察を思い出してほしい。ホメオパシーが実際に行われる施術環境はどのようなものだろうか? 単に「レメディー(プラセボ)を飲んでください」という状況ではないことは明らかであろう。Lindeらは、このメタ分析に含まれた多くの研究は、熱心なホメオパシー支持者によって低予算で行われたものであり、その方法論的な質は極めて低いと考察している。しかし、世界中のホメオパシー支持者は、この分析結果を引用し、ホメオパシーの効果が科学的に証明されたと称賛した。

疑似科学におけるプラセボ効果の取り扱い

1997年以降、ホメオパシーについて数多くの研究が報告されている。ホメオパシー治療がプラセボよりも効果的である可能性を示した研究も少なくないが、そのほとんどは研究手法における方法論的な問題を抱えており、妥当性の高い検証は行われていない8)9)。

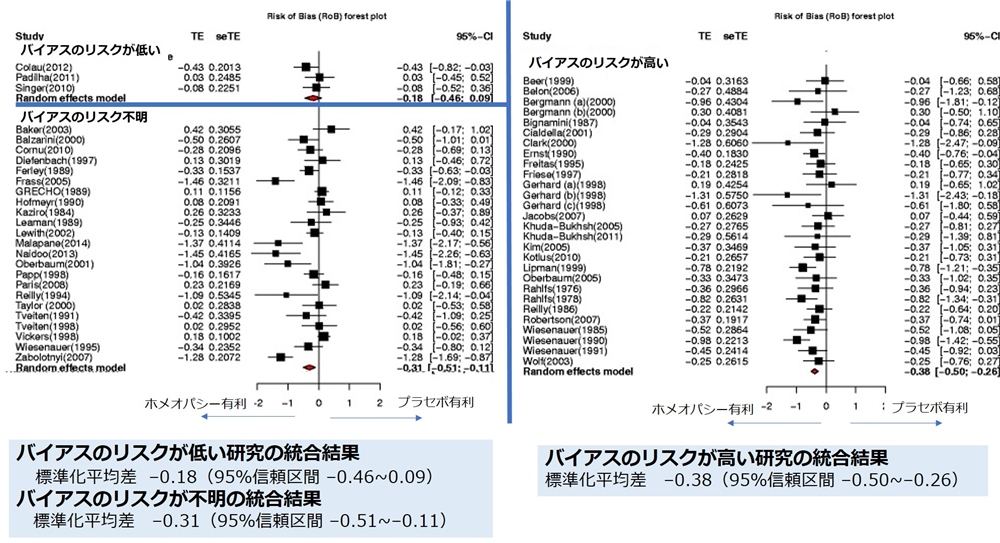

2017年に報告されたシステマティックレビュー・メタ分析10)では、ランダム化比較試験75研究が解析の対象となった。このうち49件は「バイアスのリスクが高い」とされ、23件は「バイアスのリスクが不確実」とされている。

また、このレビューにおいてバイアスのリスクが低く、最も信頼できると評価された研究は3件に過ぎず、いずれの研究においてもホメオパシーの治療効果は、プラセボと統計的有意な差を認めなかった【図1】。

【図1】ホメオパシーの効果[標準化平均差が「-」ほど、効果が強い](参考文献10より作成)

結局のところ、ホメオパシーにはプラセボを超える臨床的な効果は実証されていない11)12)。このことはまた、得られた治療効果をプラセボによる影響と表現するか、ホメオパシーの効果と表現するかは、施術者や治療者の関心に依存していることを意味する。有効成分がほとんど残らないほど希釈したレメディーを服用することで症状が改善したという現象は、現代科学の言葉で表現すればプラセボ効果となろう。しかし、ホメオパシーの言葉で表現すれば、レメディーの恩恵というわけだ。プラセボ効果の解釈や意味付けの仕方によっては、医療行為を非科学的なものに変貌させてしまう可能性とはまさにこのことである。

僕たちが何を科学的な治療と呼び、何を非科学的な治療と呼ぶかは、その時々の関心や社会的習慣、あるいは文化的背景に依存している。エビデンスに基づき患者の想いを踏まえながら臨床上の意思決定する医療者の行動スタイルをEBM(Evidence-Based Medicine)と呼ぶが、プラセボ効果の取り扱いに限っていえば、EBMもホメオパシーも紙一重の差でしかないことに留意したい。

ホメオパシーとは、ドイツの医師であったサミュエル・ハーネマンによって創始、体系化された治療概念であり、その基本的な考え方は「症状をおこす成分は症状を取り去る」という類似の法則に基づいている。むろん、ホメオパシーは西洋医学的な知見とは相いれず、200年にわたる歴史の中で様々な論争が繰り広げられてきた。

ホメオパシーの有効性を検証した質の高い研究データを丁寧に紐解けば、その効果の大きさはプラセボ効果とほぼ一致する。このことはまた、得られた治療効果をプラセボによる影響と表現するか、ホメオパシーの効果と表現するかは、施術者や治療者の関心に依存していることを浮き彫りにさせる。科学的な治療と非科学的な治療の境界線は、あらかじめこの世界のどこかに存在しているわけではなく、極めて文化依存的、あるいは関心相関的であることに留意したい。

【参考文献】

1) 伊勢田哲治.疑似科学と科学の哲学. 名古屋大学出版会 (2003/1/10)

2) Br J Clin Pharmacol. 1997 Nov;44(5):435-7. PMID: 9384459

3) J Evid Based Integr Med. Jan-Dec 2019;24:2515690X18823696. PMID: 30789055

4) Wien Klin Wochenschr. 2020 May;132(9-10):232-242. PMID: 32152694

5) J R Soc Med. 2006 Dec;99(12):642-3. PMID: 17139070

6) J R Soc Med. 2006 Jul;99(7):375-6. PMID: 16816271

7) Lancet. 1997 Sep 20;350(9081):834-43. PMID: 9310601

8) Br J Clin Pharmacol. 2002 Dec;54(6):577-82PMID: 12492603

9) Eur J Clin Pharmacol. 2000 Apr;56(1):27-33. PMID: 10853874

10) Syst Rev. 2017 Mar 24;6(1):63. PMID: 28340607

11) Med J Aust. 2010 Apr 19;192(8):458-60.PMID: 20402610

12) Lancet. 2005 Aug 27-Sep 2;366(9487):726-32. PMID: 16125589

.png?1764143611)