咳嗽症状に対するプラセボ効果‐多因子性モデルに基づく鎮咳薬の考え方

この連載では「プラセボ」という言葉の語源を紐解くことから始め、プラセボが投与される文脈と有効性への影響、プラセボ効果の取り扱いをめぐる倫理的な問題、そして薬剤効果の多因子性について考察を重ねてきた。抽象的なテーマを多く扱ってきた前回までの総論を踏まえつつ、今回からは実際の薬物療法におけるプラセボ効果の具体的な各論について考察をしてきたい。各論の第1回目として取り上げたいのが、咳嗽症状に対するプラセボ効果である。

チペピジンに関する驚きの研究結果

咳嗽症状に対するプラセボ効果を論じる前に、日本の小児外来で行われたランダム化比較試験の結果を紹介したい。

急性咳嗽を主訴とする小児の上気道炎患者へのチペピジンヒベンズ酸塩の効果

The journal of ambulatory and general pediatrics 22(2), 124-132, 2019-05

急性咳嗽を主訴とする小児の上気道炎患者へのチペピジンヒベンズ酸塩の効果

The journal of ambulatory and general pediatrics 22(2), 124-132, 2019-05

この研究では、急性咳嗽を主訴に小児科診療所(14施設)を受診した 1 歳から就学前までの上気道炎患者266人が対象となっている。被験者をカルボシステインとチペピジンを併用投与する群132人と、カルボシステインのみを投与する群134人にランダムに割り付け、2日後の咳嗽症状が比較された。なお、咳嗽症状は、患児の母親に対する電話での聞き取り調査に基づき評価されている。

被験者のうち、連絡がつかなくなってしまった4例、薬を飲めなかった10例を除外し、最終的にカルボシステインとチペピジン併用群126人(平均2.48歳)、カルボシステイン単独群126人(平均2.4歳)が解析された。

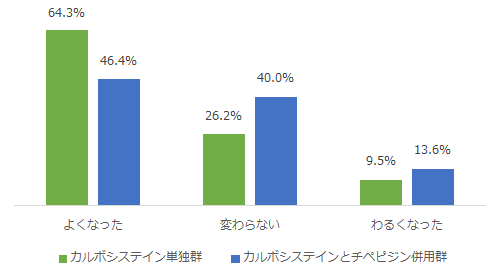

その結果、2日後に症状が良くなったと回答した人はカルボシステイン単独群で64.3%だったのに対して、カルボシステインとチペピジン併用群で46.4%であった。また、症状が悪くなったと回答した人はカルボシステイン単独群で9.5%だったのに対して、カルボシステインとチペピジン併用群で13.6%であった【図1】。

チペピジンの投与で咳嗽症状が改善するどころか、むしろ症状の悪化を報告した子供の割合が高いという結果に驚きを覚えた読者もおられるだろう。チペピジンはOTC医薬品にも含まれている鎮咳成分であり、日常臨床では幅広く使われている薬剤である。それゆえ、この研究結果のインパクトは大きい。

【図1】 受診から2日後の咳嗽症状の変化(The journal of ambulatory and general pediatrics 22(2), 124-132, 2019-05より筆者作成)

ただ、研究結果の妥当性について、2つの指摘をすることができる。まず、この研究の開始にあたり、患児の母親に対してどのような薬の説明がなされていたか?という指摘である。論文には、この研究を開始する上で、患児の保護者に以下のような説明がなされていたことが記載されている。

現在、小児科や耳鼻科で咳止めとして使われることの多いアスベリン(一般名:チペピジンヒベンズ酸塩)ですが、お子さんに投与した場合、薬がなかったとき(自然経過)に比べて早く咳が止まるのかどうかは分かっていません。そこで、咳をするお子さんに対してより良い診療を行うことを目的に、アスベリンの効果を調べるための臨床研究を行うことになりました。ご協力をよろしくお願いします。(The journal of ambulatory and general pediatrics 22(2), 124-132, 2019-05より引用)

現在、小児科や耳鼻科で咳止めとして使われることの多いアスベリン(一般名:チペピジンヒベンズ酸塩)ですが、お子さんに投与した場合、薬がなかったとき(自然経過)に比べて早く咳が止まるのかどうかは分かっていません。そこで、咳をするお子さんに対してより良い診療を行うことを目的に、アスベリンの効果を調べるための臨床研究を行うことになりました。ご協力をよろしくお願いします。(The journal of ambulatory and general pediatrics 22(2), 124-132, 2019-05より引用)

本連載で考察を重ねてきたように、薬剤効果は薬を投与される文脈に大きな影響を受ける。この研究が行われた状況では、チペピジンの薬効に上乗せされるはずのプラセボ効果が、ほとんど得られなかった可能性は十分にあり得る。あるいはチペピジンの薬効が、ノセボ的な影響によって相殺された可能性も指摘できるだろう。薬を投与される文脈がもたらす薬剤効果への影響を小さくするためには、プラセボを用いた二重盲検試験の実施が望ましいことは言うまでもない(論文著者らも「考察」でこの点を指摘している)。

2つ目は、チペピジンの有効性を検証するために十分な数の被験者が集められていいたか?という指摘である。本研究において、合理的に必要症例数を見積もった旨の記載はない(つまり、1次アウトカムの設定がなされていない)。もし仮に、1000人規模でこの研究を実施していたとしたら、【図1】とは異なる結果が得られたかもしれない。

【咳止めの効果、その8割以上がプラセボ効果?】

咳嗽症状に対するチペピジンの有効性を検討した先の研究結果について、その妥当性に関する問題を指摘できるにせよ、鎮咳薬の有効性は総じて小さいことは紛れもない事実である。例えば、デキストロメトルファンの有効性を検討した研究結果1)を見てみよう。

この研究では、咳嗽症状を有する42人の喫煙成人(平均38.5歳)が対象となっている。被験者はデキストロメトルファンを服用する群、もしくはプラセボを服用する群にランダムに割り付けられ、主観的な咳嗽症状が比較された。その結果、主観的な咳嗽症状はデキストロメトルファン服用群、プラセボ服用群の双方で改善がみられ、両群に統計的有意な差を認めなかった。

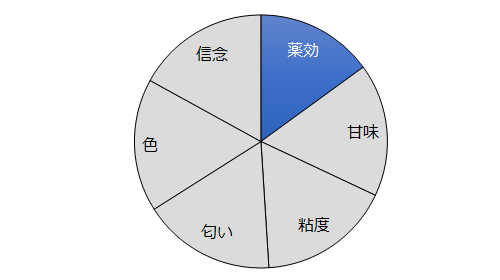

英国カーディフ大学のEccles氏は、2002年に報告した総説論文2)で、鎮咳薬の薬理学的作用機序に基づく厳密な薬効は15%ほどでしかなく、8割以上がプラセボ効果であると指摘している。薬剤効果の多因子性モデルを踏まえれば、鎮咳薬の効果は【図2】のようにイメージすることができる。

【図2】薬剤効果の多因子性モデルによる鎮咳薬の効果イメージ

鎮咳薬の有効性は、薬剤の甘味、粘度、匂いや香り、色、効果に対する信念によるところが大きく3)、これらの要因が複合的に作用しながらプラセボ効果を形作っている。むろん薬効以外の要因が有効性に占める割合は、人それぞれの背景特性によって変化するものである。便宜上、【図2】では各要因を等分して示しているが、鎮咳薬の有効性は薬理学的な作用機序で語ることよりも、プラセボ効果をもたらしている要因で語った方が合理的であるとさえ言える。

鎮咳薬のプラセボ効果を形作るもの

鎮咳薬には薬剤成分だけでなく、様々な添加物が含まれている。具体的には甘味料、増粘剤、香料(フレーバー)、着色料、保存料などである。英国で承認されている市販の鎮咳薬60製品を調査した研究4)によれば、鎮咳薬に含まれていた添加物は100種類を超えていた。

また、【図2】を踏まえれば、鎮咳薬に含まれる添加物の中でも甘味料や香料、増粘剤、着色料(薬剤の色)などは、薬剤成分の直接的な薬理作用とは独立して鎮咳作用をもたらすと考えることができる。実際、【表1】に示したように、これら添加物が鎮咳作用に影響し得るいくつかの論拠は存在する。

| 鎮咳作用を もたらす原因 |

有効性を支持する論拠 | 参考文献 (PMID) |

|---|---|---|

| 甘味 | 甘味が延髄の孤束核にある咳中枢に作用する可能性 甘味は咳反射の閾値を高める可能性 はちみつによる鎮咳作用 アガベシロップによる鎮咳作用 |

16326149 22465565 29633783 25347696 |

|

匂い・香り (フレーバー) |

メントールは咳反射の閾値を高める可能性 メントールは咳の感受性を低下させる可能性 |

22465565 23266255 |

| 粘度 | はちみつによる鎮咳作用 増粘剤に用いられるグリセロールが鎮咳に作用する可能性 |

29633783 28970416 |

| 色 | 薬の色は知覚される薬剤効果に影響を及ぼす 茶色と赤色が鎮咳効果に良い影響を与える可能性 |

8991013 31834478 |

| 信念 | 薬が効くという患者の思い込みによるプラセボ効果 プラセボ治療は無治療よりも鎮咳効果が大きい |

23370213 15784799 |

【表1】鎮咳薬の有効性を形作るもの

多因子性モデルに基づく鎮咳薬の考え方

鎮咳薬の薬効そのものは、臨床的にはごくわずかであるか、ほとんどないといっても良いだろう。だからと言って鎮咳薬が無意味な薬だと主張したいわけではない。長引く咳で苦しい思いをしている患者を前に、咳止めの効果はほとんど期待できないので服用しても意味ない……。と伝えたところで、患者の状況は何も改善しないし、そのような説明しかできないのであれば、薬の専門家としての存在意義は極めて小さなものになってしまう。

冒頭のチペピジンの研究結果が示唆している最も重要なことは、薬剤効果の多因子性モデルにおいて、薬理学的作用機序に基づく厳密な薬効が極めて小さい場合、薬をどのように説明したかで、その効果がほとんど決まってしまうという事実である。薬の説明の仕方次第では、プラセボ効果が得られないだけでなく、ノセボ効果による有害事象も発現しかねない。このことはまた薬剤師による薬の説明の仕方が、有効性に大きく寄与する一方で、薬物有害事象の強い原因になり得ることを示唆している。

OTCの鎮咳薬を販売する際にも、甘味の強いもの、メントールなどのフレーバーがあるもの、着色されている製品、粘度の高い製品を選ぶことは薬剤師や登録販売者にとって、咳嗽治療の一環であることを忘れてはならない。なお、鎮咳作用のエビデンスという視点でいえば、医薬品ではないものの、ヴイックス ヴェポラッブ®という現実的な選択肢がある。塗る風邪薬などと言われる同薬であるが、小児を対象としたランダム化比較試験5)において、咳嗽症状に対する有効性が報告されている。鎮咳薬に加えてヴイックス ヴェポラッブ®を併用することもまた、咳嗽症状を緩和するための選択肢となろう。

鎮咳薬の有効性は、その8割以上がプラセボ効果である。それゆえ、鎮咳作用を際立たせるためには、ノセボ効果の影響を最小限に、そしてプラセボ効果の影響を最大限に引き出せるような服薬説明を行わなければならない。OTC鎮咳薬の販売においては、適切な服薬説明に加え、甘味の強いもの、メントールなどのフレーバーがあるもの、着色されている薬剤、粘度の高い製品を選ぶことも、咳嗽治療の一環として捉えることができる。

【参考文献】

1) Br J Clin Pharmacol. 2008 May;65(5):737-41. PMID: 18279476

2) Pulm Pharmacol Ther. 2002;15(3):303-8. PMID: 12099783

3) Lung. 2020 Feb;198(1):13-21. PMID: 31834478

4) Lung. 2020 Oct;198(5):727-734. PMID: 32889596

5) Pediatrics. 2010 Dec;126(6):1092-9. PMID: 21059712

.jpg?1740716922)