薬価はなぜ安くなる?~薬価改定の決まり方

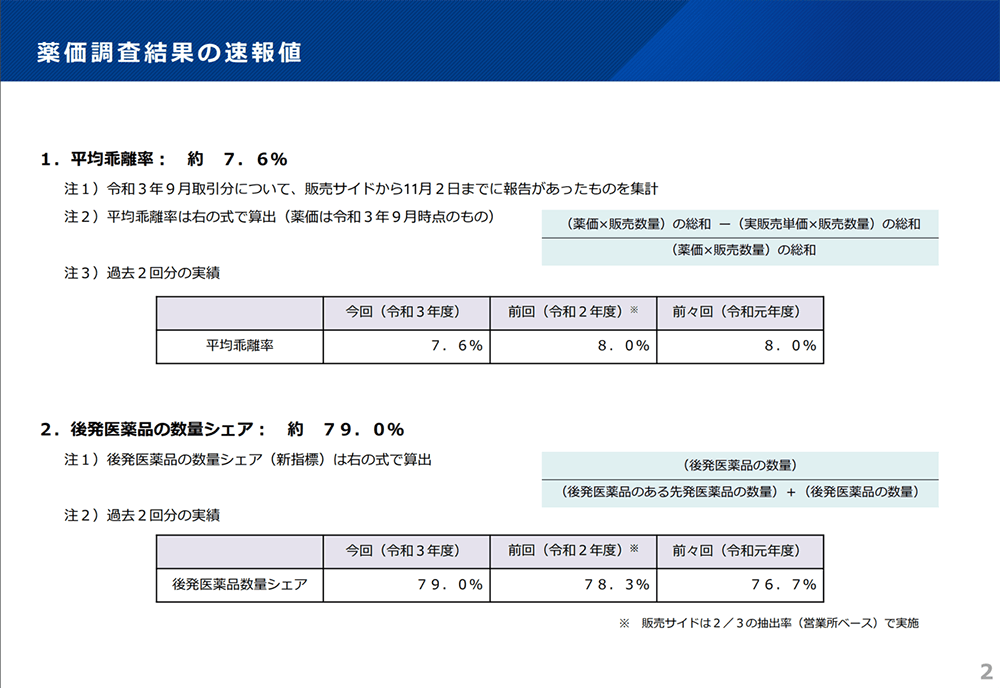

12月3日に開催された中医協総会では2021年度薬価調査の速報値が公表されました。

厚生労働省の資料によると薬価と市場実勢価格の平均乖離率は7.6%でした。

中医協 総会 資料より

記事中では「診療報酬改定年度の薬価改定ではこれまで、乖離率に「薬剤流通の安定のため」として調整幅2%を上乗せしてきた。」「中間年改定では、調整幅2%に一定幅として「0.8%」を上乗せした。」と記載されています。

記事中に出てくる市場実勢価格、乖離率、薬価調査、調整幅、一定幅というキーワード。今回はこれらの単語の意味を解説しながら薬価改定の仕組みについてお話ししたいと思います。

2024年の診療報酬改定に関する記事をまとめた

「診療報酬改定2024まとめ」はこちら>>

市場実勢価格と乖離率

市場実勢価格とは実際の流通価格を指します。

日本国内で保険診療に用いられる医療用医薬品の価格は薬価によって定められていますが、それはあくまでも保険診療や保険調剤で用いられる際の公定価格で、製薬会社から医薬品卸に販売される値段(仕切価)や医薬品卸から薬局・医療機関に販売される値段(納入価)については取引の当事者同士で自由に決めることができます。