脳梗塞治療の実際③(アテローム血栓性脳梗塞)

現在、脳血管疾患の総患者数は115万人を超え、介護要因の疾患トップとも言われています。在宅医療の現場でも、脳梗塞の患者へ服薬指導を行うケースも多いのではないでしょうか。この連載では、内科医の視点から「薬剤師が知っておくと役立つ」脳梗塞の基礎知識や治療の変遷について、できるだけ分かりやすく解説します。

今回は脳梗塞のパターンの一つ、アテローム血栓性脳梗塞について解説します。このパターン脳梗塞はさまざまな管理が必要で、見るべきポイントが多いのが特徴です。

1. アテローム血栓性脳梗塞の概要

1-1. どんな脳梗塞?

アテローム血栓性脳梗塞は比較的太い頭蓋内動脈、頚動脈や椎骨動脈が50%以上の狭窄もしくは閉塞したことに伴う脳梗塞です。急性閉塞という重症例から、たまたま見つかった軽症例まで、多彩な症状を示します。このため、頭部MRI検査や頚部血管エコー検査を行い、血管の狭窄の程度を見極める必要があります。

1-2. 症状発現のパターン

血管内腔が動脈硬化により狭窄している(図1)という前提条件のもと、症状を引き起こすパターンがいくつかあります。やや専門的な話になりますが、理解するうえで非常に重要であるため簡単に説明したいと思います。

図1. 動脈狭窄の概要

a. 血栓性

動脈硬化が強い部分には炎症が起こりやすく、そこに血小板が付着しやすいと言われています。徐々に血小板が血栓を形成して、何かの拍子にその血栓が剥がれて末梢血管まで運ばれて、脳梗塞を起こします。このような場合を血栓性脳梗塞と言います(図2)。

図2. 血栓性パターンの模式図

血小板(茶色)が剥がれて末梢へ飛んでいきます。

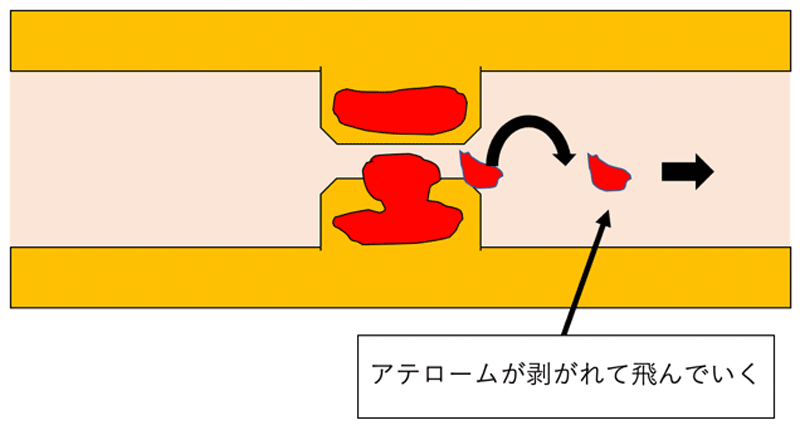

b. 塞栓性

例えば、頚動脈にプラークがあり、このプラークが剥がれやすい状態であったとします。何かの拍子にプラークの一部が剥がれ、末梢血管まで運ばれてしまい脳梗塞を起こします。このような場合を塞栓性と言います(図3)。

ちなみに心原性脳梗塞は心臓でできた血栓が脳血管へ運ばれていくため、すべて塞栓性脳梗塞と定義されます。

図3. 塞栓性パターンの模式図

プラーク(赤色)が剥がれて末梢へ飛んでいきます。

.jpg?1743033189)