服薬指導に差がつく「眼科疾患の知識」

病院に約8年、調剤薬局に約5年、あわせて13年の薬剤師経験をお持ちの進藤まゆみ(仮名)さんに、「薬剤師専用e-ラーニング<m3ラーニング>」を体験いただきました。

今回の講座

『人に教えたくなる眼の構造、疾患と治療』

日常でよく遭遇する眼科疾患や症状は、生活習慣に関係するものや加齢に伴うものも多いため、服薬指導だけでなく、健康サポートという観点からの発症・進展予防の指導や相談対応といった形での薬剤師の関与も重要になってくると思われます。それを担うためには、ある程度の眼科疾患や点眼薬に関する知識が必要となってきます。

講座で学べること

講座で学べること

・眼球の構成器官と役割がわかるようになる

・主要な眼科疾患の概要と治療法について学ぶことができる

・点眼薬の服薬指導の根拠とポイントが理解できるようなる

・眼科疾患の予防のための指導ができるようになる

受講をおすすめしたい薬剤師イメージ

受講をおすすめしたい薬剤師イメージ

・眼科病院・診療所やその門前調剤薬局で働く薬剤師

・病院・診療所や調剤薬局で眼科疾患患者に服薬指導を行うことがある薬剤師

・健康サポート薬局やドラッグストアで健康相談に対応する薬剤師

・薬局やドラッグストアでトリアージ業務を担う薬剤師

講座の内容

第1部:眼の構造と機能 ・ 前眼部疾患病態と治療

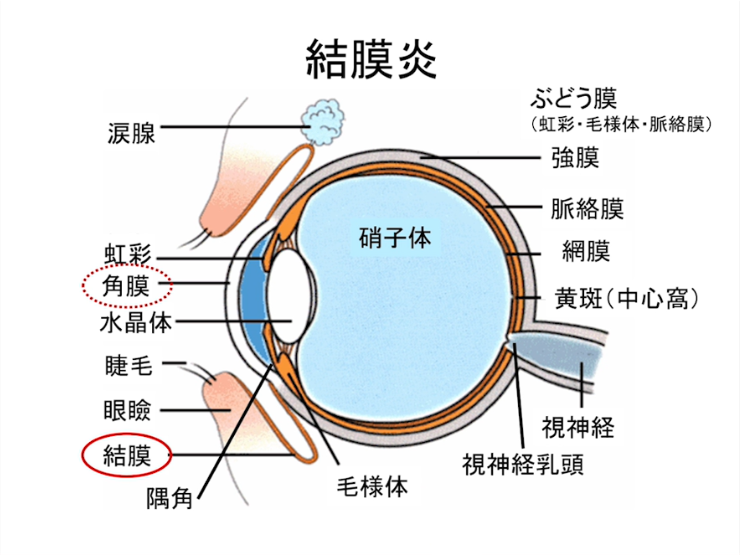

眼球の構造と役割を確認し、光の入り口にあたる前眼部の疾患について学びます。

・眼球の構成器官とその役割

屈折異常と色覚異常

眼球機能の加齢に伴う変化

・日本と世界における途中失明の原因

・前眼部疾患の病態と治療

結膜炎:原因で異なる症状の違い

ドライアイ:レーシックとの関係

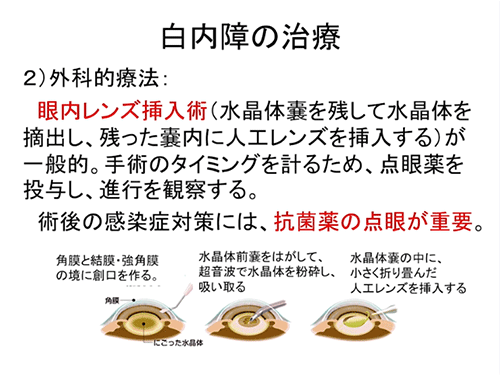

白内障:ピレノキシン点眼液の効果、眼内レンズ挿入術と後発白内障

第2部:後眼部疾患の病態と治療

光の増幅、伝達にかかわる後眼部の疾患について学びます。

・後眼部疾患の病態と治療

緑内障:高眼圧症との違い、治療薬の作用機序と注意点

.jpg?1743033189)