ハイリスク薬とは?「特定薬剤管理指導加算1」の算定可否と注意点について

ハイリスク薬とは?

「ハイリスク薬」とは、文字通り「リスク(risk)」が「高い(high)」薬のことです。どの薬が「ハイリスク薬」に該当するのかについては様々な定義がありますが、この記事では調剤報酬に大きく関わる、「2020年度の診療報酬改定の際に定められた「特定薬剤管理指導加算1」に関わるもの」について解説します。

「特定薬剤管理指導加算1」とは 1)

(概要)

特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるものを調剤した場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときには、特定薬剤管理指導加算1 として、10点を所定点数に加算する。

(補足)

(1)「特定薬剤管理指導加算1」は、服薬管理指導料を算定するに当たって行った薬剤の管理及び指導等に加えて、患者又はその家族等に当該薬剤が特に安全管理が必要な医薬品である旨を伝え、当該薬剤についてこれまでの指導内容等も踏まえ適切な指導を行った場合に算定する。

なお、「薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン」(日本薬剤師会)等を参照し、特に安全管理が必要な医薬品に関して薬学的管理及び指導等を行う上で必要な情報については事前に情報を収集することが望ましいが、薬局では得ることが困難な診療上の情報の収集については必ずしも必要とはしない。

☞参考:「薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン(第2版)」

・・・ここに出てくる、“特に安全管理が必要な医薬品”として挙げられている以下の薬のことを、俗に「ハイリスク薬」と呼びます。

※“特に安全管理が必要な医薬品”とされているもの2)

- 抗悪性腫瘍剤

- 免疫抑制剤

- 不整脈用剤

- 抗てんかん剤

- 血液凝固阻止剤(内服薬に限る)

- ジギタリス製剤

- テオフィリン製剤

- カリウム製剤(注射薬に限る)

- 精神神経用剤

- 糖尿病用剤

- 膵臓ホルモン剤

- 抗HIV薬

薬効分類上は「ハイリスク薬」でないが、「特定薬剤管理指導加算1」の算定要件を満たすケース

「抗悪性腫瘍剤」や「不整脈用剤」、「抗てんかん剤」については、これ以外の薬効分類に属する医薬品であっても、効能を有していて、当該目的で処方された場合は「特定薬剤管理指導加算1」の算定要件を満たすケースがあります3)。

⇒抗悪性腫瘍剤

〇:酢酸リュープロレリン(薬効分類は249「その他のホルモン剤」) 4)

〇:インターフェロン(薬効分類は639「その他の生物学的製剤」) 5)

⇒不整脈用剤

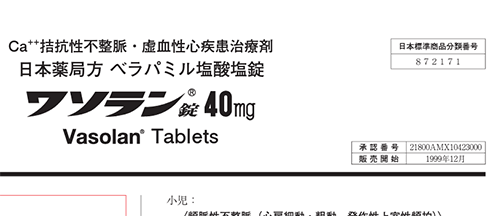

〇:ベラパミル(薬効分類は217「血管拡張剤」) 4)

⇒抗てんかん剤

〇:ニトラゼパム(薬効分類は112「睡眠誘導剤」 / 113「抗痙攣剤」) 4)

薬効分類上は「ハイリスク薬」でも、「特定薬剤管理指導加算1」の算定要件を満たさないケース3)

上記の薬効分類に該当する薬であっても、その剤型や使われる目的によっては「特定薬剤管理指導加算1」の算定要件を満たさないケースがあります。

(薬そのものが算定要件を満たさないもの)

・免疫抑制剤

×:副腎皮質ステロイド外用薬のうち、「その他の薬効分類(131「眼科用剤」、132「耳鼻科用剤」、225「気管支拡張剤」、264「鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤)」等に分類されるものは算定できない

×:関節リウマチの治療薬のうち、「金チオリンゴ酸ナトリウム」、「オーラノフィン」、「D-ペニシラミン」、「サラゾスルファピリジン」、「ブシラミン」、「ロベンザリット二ナトリウム」、「アクタリット」は算定できない

・血液凝固阻止剤

×:「イコサペント酸エチル」、「塩酸サルポグレラート」、「ベラプロストナトリウム」、「リマプロストアルファデクス」、解熱鎮痛を目的として投与される「アスピリン」は算定できない

・精神神経用剤

×:薬効分類112「催眠鎮静剤、抗不安剤」、薬効分類116「抗パーキンソン剤」に属する医薬品は算定できない(※算定できるのは、薬効分類117「精神神経用剤」に属する医薬品のみ)

(使い方によっては満たさないものの例)

・不整脈用剤薬効分類

×:プロプラノール(片頭痛発作の発症抑制)

×:β遮断薬、β1遮断薬、αβ遮断薬(高血圧、心不全の治療)

注1)「ビソプロロール」の0.625mg錠や「カルベジロール」の1.25mg錠には、不整脈の適応がない

注2) 「ジルチアゼム」の錠剤やカプセルには、不整脈の適応がない(適応を持つのは注射剤のみ)

・抗てんかん剤

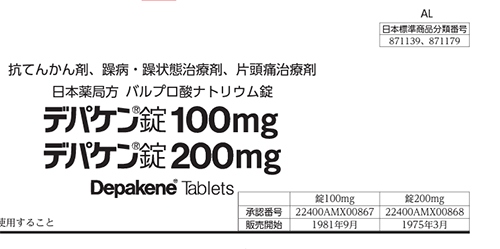

×:バルプロ酸ナトリウム(片頭痛発作の発症抑制)

・精神神経用剤

×:デュロキセチン(疼痛の治療)

×:トリプタノール(夜尿症、抹消神経障害性疼痛の治療)

×:エチゾラム(睡眠障害や筋緊張の治療) →1日3mg未満の場合はほぼ算定できない

☝知っておくと便利

添付文書の右上に記載されている「日本標準商品分類番号」には、原則6桁の数字が記載されていますが、最初の87に続く3桁の数字が「薬効分類」を表しています。そのため、「ハイリスク薬」に該当するのかどうかを薬効分類から確認する際には、便利です。

(例:ワソラン錠では「血管拡張剤」の分類である217)

(例:デパケン錠では「抗てんかん剤」の113と、「抗うつ剤」117が併記)

ハイリスク薬を扱う際の注意点

「ハイリスク薬」は、他の薬に比べても“特に安全管理が必要”とされているものです。そのため、有効性確保や副作用回避・軽減、さらには医薬品の適正使用、服薬アドヒアランスの維持といった観点から、様々な情報をもとに薬学的管理・指導を行う必要があります。「特定薬剤管理指導加算1」は、こうした「ハイリスク薬」について、必要な薬学的管理・指導を行った際に、「服薬管理指導料」に上乗せして算定できる加算です。

この薬学的管理・指導を行うためには、①患者やその家族に対して、当該医薬品が「ハイリスク薬」であることを伝えた上で薬学的管理の意義について理解を得ること、さらに②薬剤師による管理・指導が適切に行えるように情報収集・研修を継続的に行うことが、それぞれ望ましいとされています6)。

共通して注意すべき点

「ハイリスク薬」には色々な薬効分類のものが含まれますが、「薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン(第2版)」では、以下5項目については共通して特に注意すべき、としています。

※「ハイリスク薬」の薬学的管理指導において、共通して特に注意すべき5項目6)

- 処方内容の確認

- アドヒアランスの確認

- 副作用モニタリング及び重篤な副作用発生時の対処方法の教育

- 効果の確認

- 相互作用の確認

1.処方内容の確認

✅処方されている薬の名前、用法・用量の確認

✅適正に投与期間や休薬期間などが設定されているかの確認

2.アドヒアランスの確認

✅治療リスクや病気の悪化に対する不安への対応

✅治療や服薬に対する意識低下への対応

✅飲み忘れやsick day時の対応

✅休薬や服薬再開のタイミングの確認

✅注射手技、注射針の処理、薬の保管方法についての指導

3.副作用モニタリング及び重篤な副作用発生時の対処方法の教育

✅副作用の自覚症状や兆候についての確認

✅副作用の初期症状、体調変化の有無についての確認

✅重篤な副作用を早期発見するための説明

✅副作用が現れた際の対処法の指導

✅必要な検査値等のモニター

4.効果の確認

✅最近の病状を聞き取り、適正な用量になっているかどうか確認

✅必要な検査値等のモニター

5.相互作用の確認

✅併用薬や特定の食品との相互作用の確認

✅一般用医薬品やサプリメントも含めた相互作用の確認

.png?1734662155)

.jpg?1763708900)

.jpg?1743033189)