健康サポート薬局とは?背景や役割、なるための条件とは何かを徹底解説!

更新日: 2020年7月10日

「健康サポート薬局」は新しい薬局のかたち、といえます。健康サポート薬局は、そもそも機能性に優れた「かかりつけ薬局」に「健康サポート機能」を追加し、患者さんたちの健康維持・増進と利便性向上を図ります。

その健康サポート薬局の成り立ちから機能、そして現状まで、徹底的に解説します。

【目次】

1.健康サポート薬局とは

健康サポート薬局とは、かかりつけ薬剤師がいるかかりつけ薬局が、地域連携や健康相談などの健康サポート・サービスを提供する新しい形態の薬局です。

薬局の経営者が、厚生労働大臣が定めた基準に適合した薬局であることを都道府県知事に届け出て受理されると、健康サポート薬局であると名乗ることができます。

そこでまずは、「かかりつけ薬剤師がいるかかりつけ薬局」と「健康サポート」について解説します。

2.かかりつけ薬剤師がいるかかりつけ薬局とは

薬剤師がかかりつけ薬剤師になるには厚生労働省が定める条件をクリアしなければなりません。その条件は次のとおりです。

- 薬局での3年以上の実務経験

- 現在、同じ薬局に週32時間以上勤務している(1日8時間×4日/週以上)

- 現在の勤務先の薬局に12か月以上在籍している

- 研修認定薬剤師の資格を取得している

実務経験や勤務状況については、それほど高いハードルは設けられていません。

ただ、研修認定薬剤師の資格を取得するには、公益財団法人日本薬剤師研修センターが実施している研修を、4年以内に40単位以上受講しなければなりません。

かかりつけ薬剤師が服薬指導をすると、一定の条件はありますが、診療報酬が増額されます。2018年度の調剤報酬改定ではかかりつけ薬剤師指導料は73点、かかりつけ薬剤師包括管理料は280点となっています。

かかりつけ薬局に認定されるには、かかりつけ薬剤師がいることと、次の4つの基本機能が備わっていなければなりません。

- 服薬情報を一元的かつ継続的に把握して、薬学的な管理と指導を行う

- 24時間対応

- 在宅対応

- かかりつけ医や医療機関などと連携する

つまり、かかりつけ薬局は「ベテランの薬剤師がいる高機能な薬局」といえます。

3.健康サポート薬局が提供する健康サポートとは

薬局が健康サポート薬局を名乗るには、かかりつけ薬局が健康サポートというサービスを提供しなければなりません。

健康サポートの内容は以下の7項目になります。

①地域の医療機関や行政などとの連携

健康サポート薬局は、患者さんから健康に関する相談を受けたときに、地域の医療機関や市区町村の保健センターなどに紹介できるようにしておかなければなりません。その患者さんにかかりつけ医がいる場合、患者さんの了解を得て、かかりつけ医と連携する必要があります。

また、地域住民から健康相談を受けたときも、医療機関への受診を勧めたり、医療機関の紹介が必要です。そのとき、健康サポート薬局のほうで当該地域住民の情報を入手して、医療機関に提供します。

さらには、健康サポート薬局の薬剤師は地域ケア会議に出席して、薬学的見地からの意見を述べることが望ましいとされています。

②薬剤師の資質確保

薬剤師のスキルアップも必須です。健康サポート薬局の薬剤師は、一般医薬品はもちろんのこと、健康食品についても患者さんや地域住民に適切な助言を行えるスキルと知識が求められています

③薬局内の設備の整備

患者さんや地域住民が健康相談をしやすい空間づくりも重要です。患者さんと薬剤師の会話がほかの人に聞こえないような、プライバシーを守れるスペースが必要になります。

④健康サポート薬局であることの表示

薬局の外に健康サポート薬局であることを表示し、健康相談を行っていることを周知しなければなりません。

⑤要指導医薬品などを取り扱う

要指導医薬品や衛生材料、介護用品などを取り扱わなければなりません。

⑥土日の開局(営業)

地域住民の健康相談に対応しなければならないため、平日は8:00~19:00の間に8時間以上連続開局(営業)し、土日のいずれか一定時間開局していなければなりません。

⑦健康相談と健康サポート

患者さんや地域住民からの、一般用医薬品や健康食品の相談に対応しなければなりません。その相談内容は記録して保存しておく必要があります。

また、薬局内外で積極的な健康サポートの取り組むことが求められます。推奨される取り組みとして、薬相談会や禁煙相談会、糖尿病予防教室などの開催、・医師や保健師と連携した糖尿病予防教室の開催などが挙げられています。

4.健康サポート薬局が生まれた背景

健康サポート薬局の制度は2016年10月1日にスタートしました。健康サポート薬局はいわば、かかりつけ薬剤師・薬局のバージョンアップ版といえます。国はなぜこのような制度をつくったのでしょうか。

4-1.地域包括ケアシステムの拡充

健康サポート薬局が必要になった大元の要因は人口の高齢化で、高齢者の医療・薬剤需要に対応するためです。

また、厚生労働省が提唱する地域包括ケアシステムの推進には薬局の機能強化は欠かせませんでした。地域包括ケアシステムとは、重度の要介護状態になっても住み慣れた地域で人生の最後まで暮らしてもらう取り組みで、住まい、医療、介護、予防、生活支援を一体で提供します。

地域包括ケアシステムの薬剤・薬学領域においては、次の4つの課題がありました。

- 患者さんの服薬情報の一元的な把握がでてきない

- 薬学的管理、指導が発揮できていない

- 患者本位の医薬分業ができていない

- 医薬分業によるサービス向上ができていない

厚生労働省などは、これらの課題を解決するには次の取り組みが欠かせないと考えました。

- 日頃から患者さんと継続的に関わって信頼関係を築く

- 薬のことについていつでも気軽に相談できる体制

- かかりつけ薬剤師が上記2項目の役割を果たす

- 薬局は業務管理、構造設備、品質管理に取り組む

課題解決の具体策が健康サポート薬局の創設だったわけです。

4-2.政治判断と財政事情

このような問題意識のなかで、2015年6月の閣議で「経済財政運営と改革の基本方針2015」が示されました。厚生労働省はそのなかに「かかりつけ薬局の推進のために薬局全体の改革を検討する」と記しました。

また、2年前の2013年6月に閣議決定された「日本再興戦略」のなかにも、「薬局を地域に密着した健康情報の拠点にする」「薬局で一般用医薬品などの適正な使用に関する助言や健康相談を行う」「セルフメディケーションの推進のために薬局・薬剤師の活用を促進する」といった内容が盛り込まれていました。

これらが健康サポート薬局の「ベース」になっています。

閣議とは、内閣総理大臣を議長とする大臣たちの会議です。その閣議で検討され決定される内容は、重要な政治課題です。

また健康サポート薬局構想が、「経済財政運営と改革の基本方針」と「日本再興戦略」に盛り込まれたことにも意味があります。

「経済財政運営と改革の基本方針」は「骨太の方針」とも呼ばれ、聖域なき構造改革を進めるために2001年に設置されました。

日本再興戦略は、経済の成長戦略を練り産業競争力の向上を検討するものです。

「経済財政運営と改革の基本方針」も「日本再興戦略」も、経済政策なのです。

医療費や薬剤費の高騰が政府や自治体の財政を圧迫していて、医療・薬剤政策は常に経済合理性が求められています。健康サポート薬局にも、医療費や薬剤費の高騰を抑制する役割があるのです。

健康サポート薬局が組み込まれている地域包括ケアシステムは、そもそも厳しい財政状況を受けて誕生した経緯があるのです。

5.地域医療への貢献と患者さんへのメリット

実際の健康サポート薬局は、地域にどのように貢献しているのでしょうか。また、患者さんや地域住民に、どのようなメリットをもたらしているのでしょうか。

厚生労働省は2017年11月に『健康サポート薬局の現状について』を公表しました。

そのなかで、次のような健康サポート薬局の取り組みが紹介されています。

- 出前講座

薬剤師「いまさら聞けないお薬の疑問」

看護師「認知症予防」

栄養士「減塩のコツ」等の地域講座の実施

- 健康フェア/お薬・栄養・介護相談会

薬剤師・管理栄養士がコラボレーション。病気や食生活に関する話題の提供や相談会の実施。

- ロコモ活動教室/ちょっとそこまで歩こう会

薬局に地域住民が集まり、看護師等も同行しながらウォーキング等を実施。

- 1日薬剤師体験

地域の子供たちが、薬の作り方や薬剤師の仕事など薬局の裏側を体験

出典:『健康サポート薬局の現状について』厚生労働省(平成29年11月15日第3回医薬機器制度部会・資料1)

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000184920.pdf

6.薬局経営における重要性

健康サポート薬局になるにはさまざまな「投資」が必要になります。薬剤師は通常業務以外に健康相談を受けなければならず、また薬局内に相談スペースを設けるために改装が必要になることもあります。健康サポート薬局は土日のいずれかの開局(営業)が必要なため、人件費も光熱費もかかります。自身の薬局を健康サポート薬局にバージョンアップさせることは、同時に経済的な負担も大きくなる可能性が高いと言えます。

とはいえ、健康サポート薬局に生まれ変わるということは、薬局の魅力が増すことにもなるため、患者さんという「顧客」を増やす機会につながる例もあります。

前述の『健康サポート薬局の現状について』では、塗り薬を求めて来局した患者さんに症状を聞き、帯状疱疹の可能性を考慮して受診勧奨をし、その後、抗ウイルス薬の処方せんを持参された事例が紹介されています。

健康サポート薬局は、薬局経営が向上する可能性も秘めているのです。

7.健康サポート薬局になるためには

薬局を健康サポート薬局にするための要件や届出方法などを詳しくご紹介します。

7-1.まずは、かかりつけ薬局になる

通常の薬局を一気に健康サポート薬局にすることはできず、まずはかかりつけ薬局としての基本機能を備えている必要があります。そのためには、研修認定薬剤師の資格を持つかかりつけ薬剤師を雇用しなければなりません。

さらに、健康サポート薬局には、次の4条件をクリアしているかかりつけ薬剤師を常駐させなければなりません。

- 実務経験が5年以上

- 健康サポートの知識の習得に努めている

- かかりつけ薬局で業務を行っている

- 日本薬剤師研修センターが行う健康サポート薬局に係る薬剤師研修プログラムを修了している

さらに薬剤師は、患者さんの服薬情報の一元的・継続的把握と薬剤 服用歴への記載が求められます。例えば患者さんが複数のお薬手帳を持っていれば、それらを1冊に集約していきます。

かかりつけ薬局になるにはハード面の整備も必要です。

薬局内に患者さんたちがかかりつけ薬剤師の勤務状況がわかる勤務表を掲示する、24時間直接対応ができる電話番号を患者さんに渡す等、要件を満たすために必要な対応を行う必要があります。

7-2.事前相談を経て届出

薬局がかかりつけ薬局になったら、健康サポート事業にも取り組みます。

健康サポート薬局になることができる条件や体制が整ったら、薬局の経営者が地方自治体の保健福祉事務所や保健所に出向き、「相談」をします。ここで実質的な「一次審査」を行うわけです。

その「相談」によって健康サポート薬局の体制が整っていることが確認できたら、やはり保健福祉事務所において届出をします。

保健所など届出が受理されると、その薬局は「健康サポート薬局の看板」を薬局に掲げることができます。また、自治体の薬局機能情報提供システムに登録され、専用サイトに紹介されます。一般の人に周知されるわけです。

参考:東京都 医療機関・薬局案内サービス(東京都福祉保健局)

https://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq13/qqport/tomintop/

8.健康サポート薬局数の現状

厚生労働省が発表した2018年3月30日時点の『健康サポート薬局数』によると、全国の健康サポート薬局の数はで879軒です。右肩上がりで増加していますが、単純計算で1都道府県当たり18.7軒(=879軒÷47)にすぎません。もっとも多いのが大阪府の101件、次いで東京都86件、神奈川県51件。一方で岩手県、福井県、鳥取県は2件しかなく、もっとも少ないのが現状です。

このことから、患者さんや一般の方の認知度は、「まだ高くはない」といえるのではないでしょうか。

軒数の拡大と認知度の向上は、今後の課題といえるでしょう。

出典:『健康サポート薬局数』厚生労働省(2018年3月30日時点)

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000203101.pdf

筆者プロフィール

アサオカミツヒサ

ライティング事務所office Howardsend代表。北海道大学法学部を卒業後、鉄鋼メーカー、マスコミ、病院広報などを経て2017年独立。取材した分野は、地方政治、地方経済、過疎化、ワーキングプアなど。現在の執筆領域はIoT、AI、産業一般、人事制度、金融、最新抗がん剤、生活習慣病治療など。趣味はクルマとバイクと登山。北海道釧路市在住。

あわせて読まれている記事

-

薬ゼミ徹底分析!薬剤師国家試験第105回国試にみる薬剤師の未来とは 2020年5月17日近年の国試の中でも難易度が高いとされた第105回薬剤師国家試験の結果。この結果から薬学ゼミナールの学長である 木暮喜久子氏が、薬剤師国家試験の傾向を分析し、これから求められる薬剤師像について語ります。

-

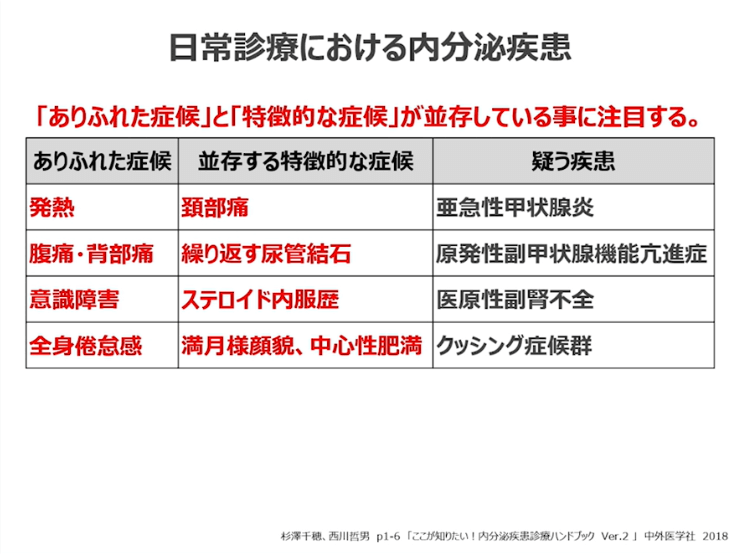

薬剤師スキルアップナビゲートかかりつけ薬剤師が知っておくべき「内分泌疾患」 2019年9月20日内分泌疾患には、稀な疾患や気づかれにくい疾患が多いですが、ほとんどの場合、正しく診断されれば適切な治療が可能といわれています。患者さんの訴えからこのような疾患の可能性に気づき、受診勧奨、その後の治療を適切にフォローすることも、これからの薬剤師に求められている役割です。

-

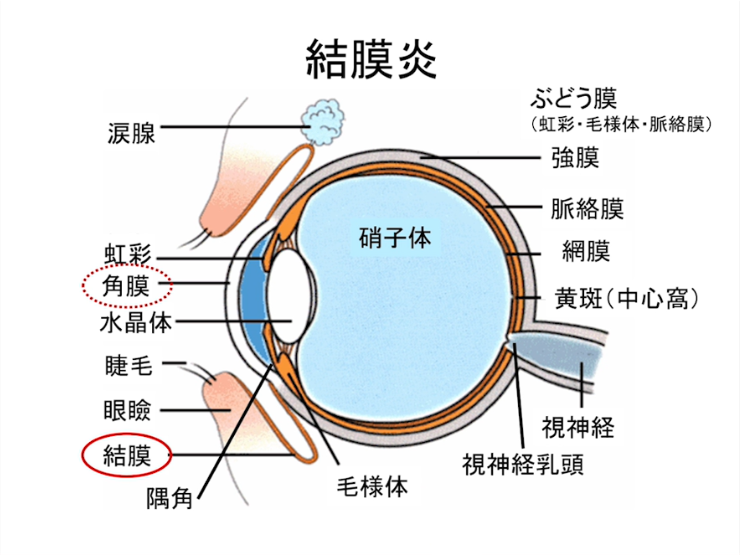

薬剤師スキルアップナビゲート服薬指導に差がつく「眼科疾患の知識」 2019年8月16日病院に約8年、調剤薬局に約5年、あわせて13年の薬剤師経験をお持ちの進藤まゆみ(仮名)さんに「薬剤師専用e-ラーニング<m3ラーニング>」を体験いただきました。

-

薬剤師スキルアップナビゲートケースで学ぶ「薬剤師のための臨床推論」 2018年8月10日病院に約8年、調剤薬局に約5年、あわせて13年の薬剤師経験をお持ちの進藤まゆみ(仮名)さんに「薬剤師専用e-ラーニング<m3ラーニング>」を体験いただきました。

-

薬剤師スキルアップナビゲート薬剤師が知っておきたい「症候診断」 2018年5月18日病院に約8年、調剤薬局に約5年、あわせて13年の薬剤師経験をお持ちの進藤まゆみ(仮名)さんに「薬剤師専用e-ラーニング<m3ラーニング>」を体験いただきました。